Обзоры Hardware

"Две не нужно, дайте одну": обзор и тестирование HIS Radeon HD 3870 X2

|

Более двух месяцев назад, а именно в самом конце января текущего года, компания AMD(ATI) анонсировала двухчиповую видеокарту Radeon HD 3870 X2. |

Предисловие

К сегодняшнему дню видеокарты данного класса свободно можно приобрести, причём практически под любой маркой, хотя их "львиная" доля выпускается по референсному дизайну. Вышли три официальных версии драйверов Catalyst, а также снизились традиционно завышенные в момент анонса цены. В общем, как мне кажется, пришло время задуматься над тем стит ли приобретать такие видеокарты и какова в настоящее время их производительность на фоне конкурентов, когда всё более-менее стабилизировалось.

Выпуск ATI Radeon HD 3870 X2 прежде всего обусловлен желанием компании вернуть себе лидерство в Hi-End классе видеокарт. И, нужно сказать, что на какое-то время это ей удалось, пусть и не абсолютно во всех играх. Теперь уже, спустя два месяца, очевидно, что видеокарта полюбилась и бенчерам, так как именно на Radeon HD 3870 X2 и CrossFireX связки из двух таких карт ставятся рекорды в популярном синтетическом бенчмарке 3DMark 2006. Однако, подавляющему большинству пользователей, эти рекорды интересны исключительно в информационных целях, так как куда важнее, как проявляет себя видеокарта в любимой игре или нескольких играх. Поэтому сегодня мы предлагаем вашему вниманию долгожданный обзор и тестирование ATI Radeon HD 3870 X2 от компании HIS в одиннадцати играх и одном бенчмарке.

1. Технические характеристики видеокарт, участвующих в тестировании

Технические характеристики видеокарт представлены вашему вниманию в сравнении с конкурентами в следующей таблице:

| Наименование технических характеристик |

AMD Radeon | NVIDIA GeForce | ||

|---|---|---|---|---|

| HD 3870 | HD 3870 X2 | 8800 GTS 512 Мб |

8800 GTX / Ultra |

|

| Графический(е) процессор(ы) | RV670 (TSMC) | 2 х RV670 (TSMC) | G92 (TSMC) | G80 (TSMC) |

| Техпроцесс, нм | 55 (low-k) | 65 (low-k) | 90 (low-k) | |

| Площадь ядра(ер), кв.мм | 192 | 2 x 192 | 330 | 484 |

| Число транзисторов, млн. | 666 | 2 x 666 | 754 | 681 |

| Частота(ы) графического(их) процессора(ов), МГц |

775 (297 в 2D-режиме) |

825 (297 в 2D-режиме) |

650 (1625 shader) |

575 / 612 (1350 / 1500 shader) |

| Эффективная частота работы видеопамяти, МГц |

2250 | 1800 | 1940 | 1800 / 2160 |

| Объем памяти, Мб | 512 | 2 x 512 | 512 | 768 |

| Тип поддерживаемой памяти | GDDR4 | GDDR3 | ||

| Разрядность шины обмена с памятью, бит |

256 | 2 x 256 | 256 | 384 |

| Интерфейс | PCI-Express x16 (v2.0) |

PCI-Express x16 (v1.x) |

PCI-Express x16 (v2.0) |

PCI-Express x16 (v1.x) |

| Число унифицированных шейдерных процессоров, шт. |

320 | 2 x 320 | 128 | |

| Число текстурных блоков, шт. | 16 | 2 x 16 | 64 | 32 |

| Число блоков растеризации (ROP’s), шт. | 16 | 2 x 16 | 16 | 24 |

| Поддержка версии Pixel Shaders / Vertex Shaders |

4.1 / 4.1 | 4.0 / 4.0 | ||

| Полоса пропускания видеопамяти, Гб/сек |

~72.0 | ~57.6 x 2 | ~62.1 | ~86.4 / ~103.7 |

| Теоретическая максимальная скорость закраски, Гпикс./сек |

~12.4 | ~13.2 x 2 | ~10.4 | ~13.8 / ~14.7 |

| Теоретическая максимальная скорость выборки текстур, Гтекс./сек |

~12.4 | ~13.2 x 2 | ~41.6 | ~36.8 / ~39.2 |

| Пиковая потребляемая мощность в 3D-режиме работы, Ватт |

~196 | ~180 | ||

| Требования к мощности блока питания, Ватт |

~400 | ~550 | ~400 | ~450 / ~550 |

| Размеры видеокарты референсного дизайна, мм. (Д х В х Т) |

220 х 100 х 32 | 267 х 100 х 32 | 220 х 100 х 32 | 270 х 100 х 38 |

| Выходы | 2 х DVI-I (Dual-Link), TV-Out, HDTV-Out, HDCP |

2 х DVI-I (Dual-Link), TV-Out, HDTV-Out, HDCP |

2 х DVI-I (Dual-Link), TV-Out, HDTV-Out |

|

| Дополнительно | поддержка CrossFire(X) | поддержка SLI | ||

| Рекомендованная стоимость, долларов США |

~219 | ~449 | 299~349 | 499~599 / 699 |

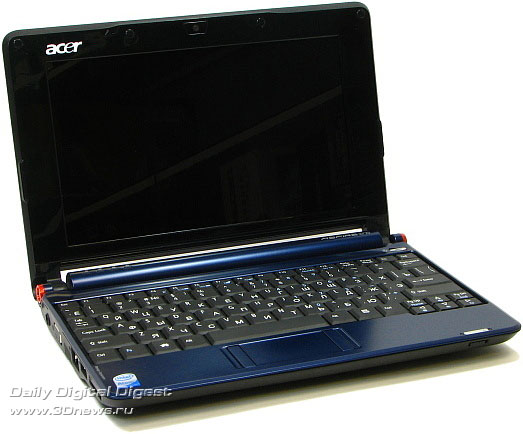

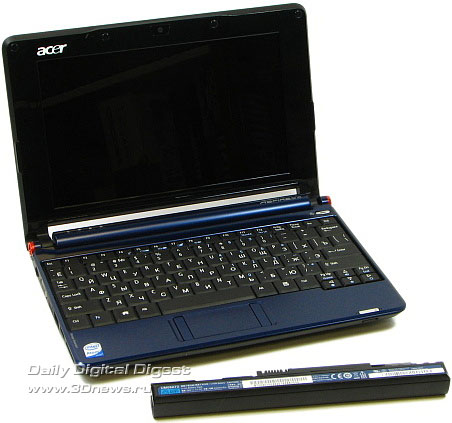

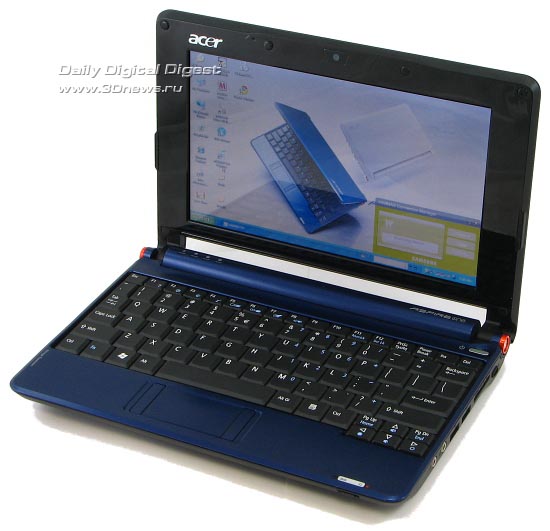

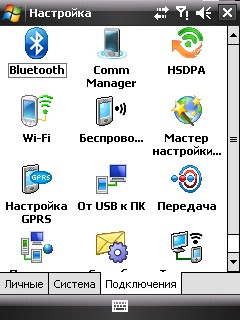

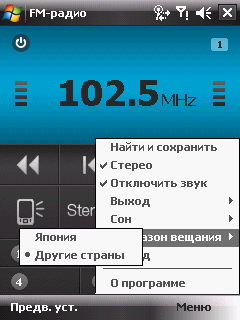

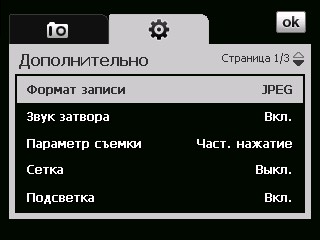

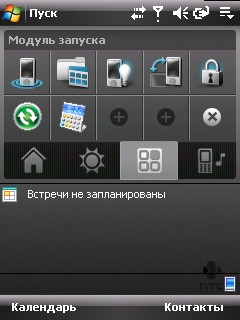

2. Обзор HIS Radeon HD 3870 X2 2x512Mb (H387X2F1GNP)

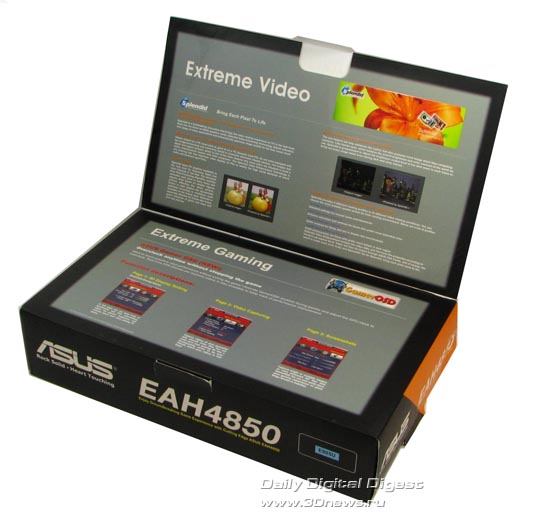

Видеокарта от компании HIS поставляется в компактной плоской коробке с указанием модели видеокарты на её лицевой стороне и типов интерфейсов:

На оборотной стороне упаковки приведены подробные технические характеристики новинки, системные требования, а также перечень наград электронных и печатных изданий, полученных продуктами HIS.

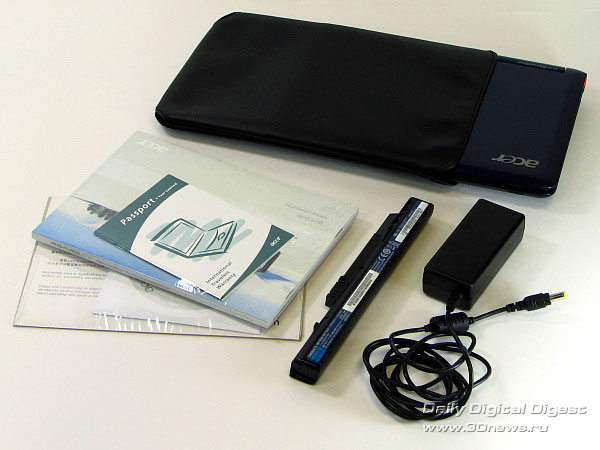

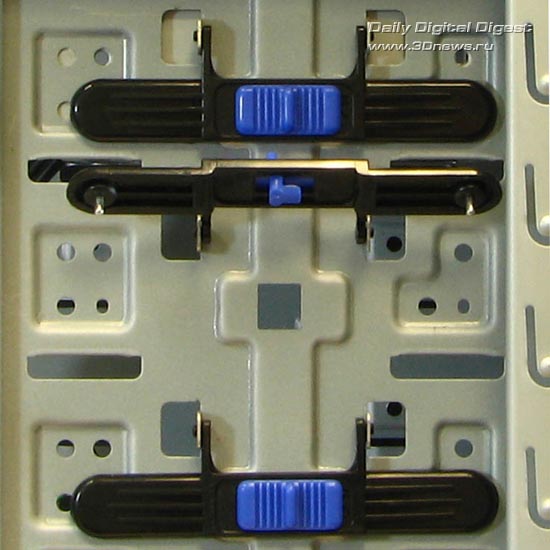

Внутри картонной упаковки находится пластиковая коробка, поделенная на несколько отсеков. В основном располагается видеокарта, а в более мелких и на дне коробки различные аксессуары комплекта поставки:

Компоненты, поставляемые вместе с HIS Radeon HD 3870 X2 2x512 Mb, выглядят следующим образом:

Перечислю их слева направо и сверху вниз:

- один переходник HDMI;

- два переходника 15 pin DVI / D-Sub;

- адаптер-разветвитель c S-Video выхода;

- соединительный мостик для CrossFire;

- компакт-диск с драйверами видеокарты;

- наклейка с логотипом HIS;

- многофункциональная отвёртка-фонарик;

- краткая инструкция пользователя по установке видеокарты и драйверов;

- буклет Half-life 2;

- компакт-диск с драйверами видеокарты.

Отвёртка, входящая бонусом в комплект поставки, оснащена оригинальным фонариком и уровнем. Также отмечу, что кабель для подключения дополнительного питания видеокарты в комплекте не прилагается.

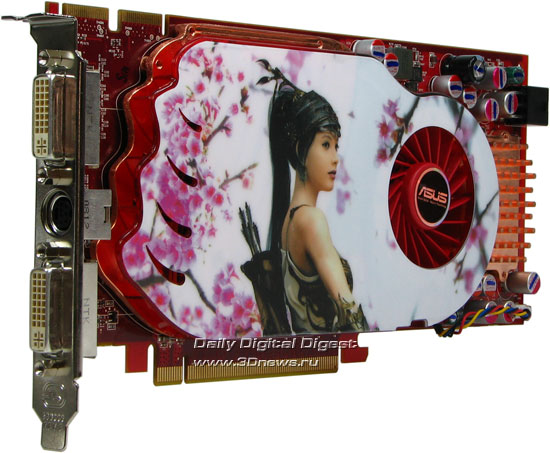

Длина текстолита видеокарты составляет 267 мм и сопоставима с оной у видеокарт GeForce 8800 GTS/GTX/Ultra. Вся лицевая сторона PCB карты закрыта системой охлаждения:

Лишь по наклейке на турбине системы охлаждения можно определить, что перед нами продукт от HIS. В остальном же видеокарта является полным референсом ATI Radeon HD 3870 X2. Ярко-красный цвет, так и остался отличительной особенностью продуктов ATI и AMD.

В плане интерфейсов в сравнении с ATI Radeon HD 3870 ничего не изменилось: два DVI-I (dual-link) выхода и TV-выход совмещены с решёткой видеокарты для выброса нагретого воздуха из корпуса системного блока:

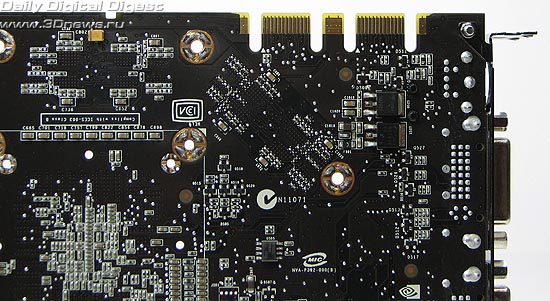

Оборотная сторона PCВ видеокарты частично закрыта металлической пластиной:

Верхний край этой пластины загнут на 90 градусов и закрывает собой практически весь верхний торец PCB, оставляя открытым доступ к разъёму для объединения сразу же двух таких видеокарт в режим CrossFireX:

При этом толщина видеокарты составляет 32 мм, поэтому Radeon HD 3870 X2 перекрывает только соседний PCI-слот на материнской плате.

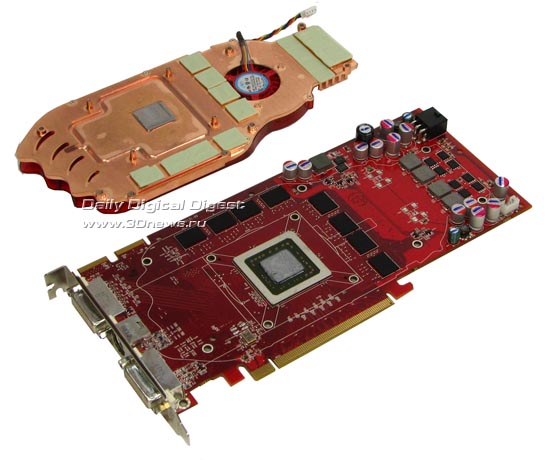

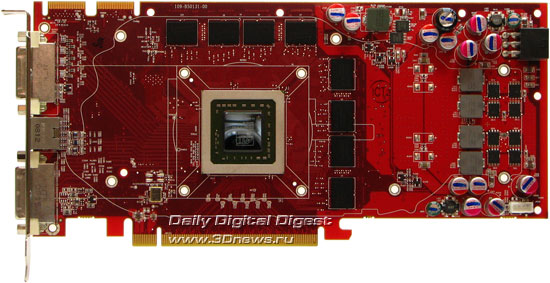

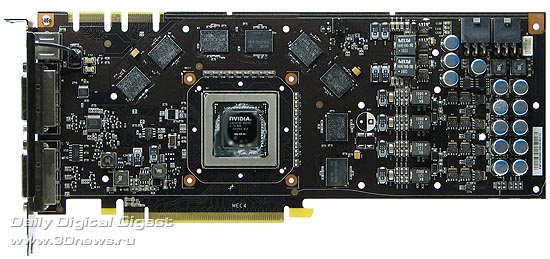

Без системы охлаждения видеокарта выглядит следующим образом:

Между парой графических процессоров уютно разместился чип PLX PEX8547, выполняющий роль коммутатора шины PCI-Express, но поддерживающий только лишь её первую версию 1.0:

Микросхема, выпущенная в Корее на 45 неделе прошлого года, позволяет двум графическим процессорам взаимодействовать друг с другом напрямую. Сейчас в сети появилась хоть и непроверенная, но никем и не опровергнутая информация о подготовке к выпуску видеокарт Radeon HD 3870 X2 с микросхемой PLX, поддерживающей PCI-Express 2.0. Правда, до сравнительного тестирования сложно сказать, как именно повлияет это нововведение на производительность флагмана от AMD.

Пара графических процессоров установлена на одном уровне относительно горизонтальной оси:

Тем не менее, располагаются они достаточно компактно. Инженерам AMD удалось добиться этого, благодаря двустороннему размещению микросхем памяти видеокарты:

На задней силовой части платы нет привычных глазу электролитических конденсаторов:

Два разъёма для подключения дополнительного питания видеокарты установлены в верхней части PCB и в очень неудобном положении, так как подключать шлейфы питания с лицевой стороны платы куда менее удобно, чем, например, с торца её заднего края. Один из разъёмов восьмиконтактный, хотя видеокарта прекрасно функционирует и с двумя подключенными шестипиновыми разъёмами, правда о вкладке в драйверах Catalyst, отвечающей за разгон видеокарты, придется в этом случае забыть. Невелика потеря.

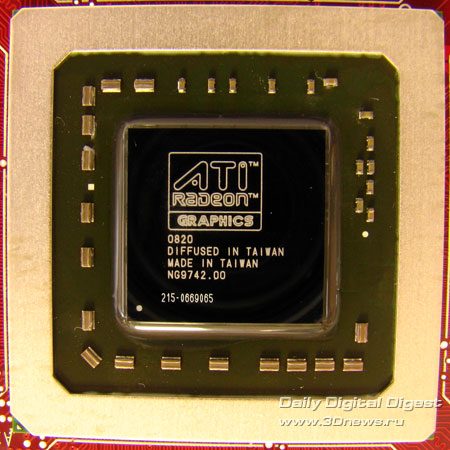

Графические процессоры HIS Radeon HD 3870 X2 идентичны даже до последнего символа маркировки и оба выпущены на 47 неделе 2007 года:

Номинальная частота обоих GPU в 3D-режиме одинакова и составляет 825 МГц, что на 50 МГц выше чем у Radeon HD 3870. При работе в 2D-режиме частоты графических процессоров снижаются до 297 МГц. Чипы не оснащены защитными рамками, поэтому при снятии референсной, либо установке альтернативных систем охлаждения, оверклокерам необходимо проявлять аккуратность и выдержку, помноженную на два.

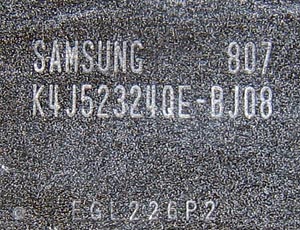

На каждый из графических процессоров приходится по 512 Мб видеопамяти стандарта GDDR3, но законы математики здесь уступают принципам работы двухпроцессорных GPU-систем, поэтому утверждать, что видеокарта оснащена 1024 Мб видеопамяти, по меньшей степени некорректно. Микросхемы памяти произведены компанией Samsung:

Их маркировка K4J52324QE-BJ1A, а номинальное время доступа составляет 1.0 нс при теоретической эффективной частоте в 2000 МГц. Тем не менее, память Radeon HD 3870 X2 функционирует на 1800 МГц, что теперь уже существенно ниже, чем у Radeon HD 3870 (2250 МГц).

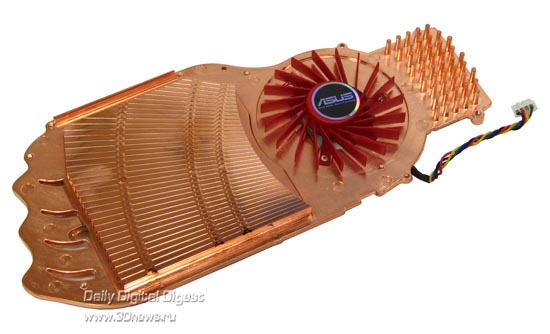

Посмотрим теперь на систему охлаждения видеокарты:

С оборотной стороны установлена металлическая пластина, о которой я говорил выше и которая контактирует лишь с чипами памяти видеокарты через термопрокладки. С лицевой же стороны основой является толстая алюминиевая пластина с игольчатым радиатором в её верхней части. Эта пластина контактирует с чипами памяти видеокарты, а также с силовыми элементами PCB и микросхемой PLX. С графических процессоров тепловой поток снимается двумя радиаторами, причем правый (или ближний к турбине) полностью выполнен из алюминия, а левый полностью медный:

Возможно, такой подход к организации охлаждения GPU является следствием стремления к снижению веса и без того слишком тяжелой карты, а может быть на это повлияла и близость алюминиевого радиатора к турбине, например. Кстати, по отзывам владельцев Radeon HD 3870 X2 от компании MSI, оба радиатора на этой карте медные. Кроме того, как нам подтвердили в компании HIS, с одним медным и с одним алюминиевым радиатором поставлялось не более двух первых партий видеокарт. В настоящее время все Radeon HD 3870 X2, выполненные по референсному дизайну, оснащены двумя медными радиаторами.

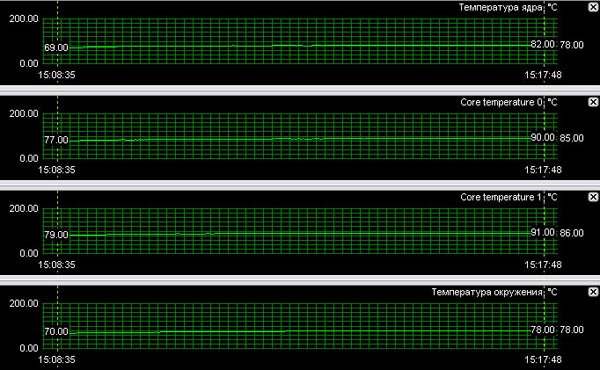

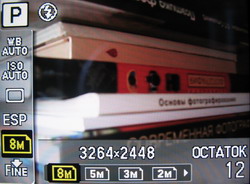

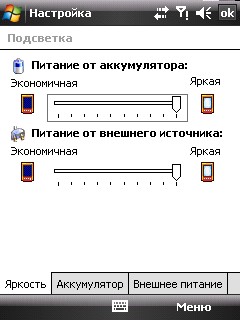

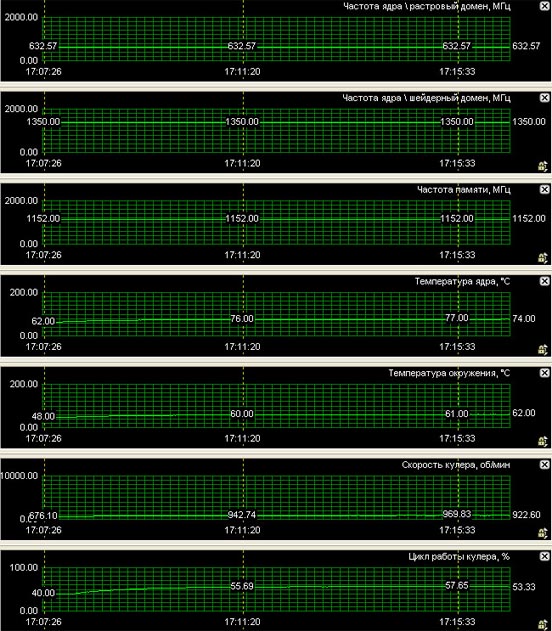

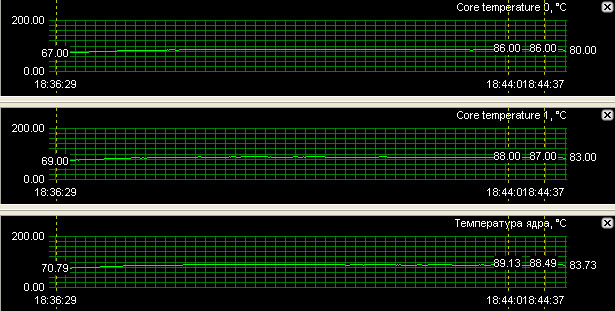

Теперь посмотрим на температурный режим видеокарты, который был проверен в закрытом корпусе системного блока посредством десятикратного прогона бенчмарка Firefly Forest из синтетического графического бенчмарка 3DMark 2006 в разрешении 1920 х 1200 с активированным полноэкранным сглаживанием степени 4х и анизотропной фильтрацией уровня 16х. Сначала ознакомимся с результатами тестирования в автоматическом режиме работы турбины:

GPU 1

|

GPU 2

|

|---|

Как видно по графикам мониторинга, разница в температуре между графическими процессорами составляет лишь два градуса Цельсия, а максимальная температура достигает только 82 градусов. И это при том, что в автоматическом режиме турбина функционирует около 38~44 % от своей максимальной мощности. Стит отметить, что температура окружения видеокарты очень высокая и превысила отметку в 100 градусов Цельсия.

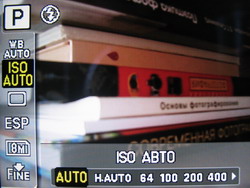

Далее на очереди результаты тестирования температурного режима Radeon HD 3870 X2 в режиме максимальных оборотов турбины (100 %):

GPU 1

|

GPU 2

|

|---|

Ну что же, мы можем наблюдать существенное снижение как температур обоих GPU, так и температуры окружения платы. Кстати, скорость вращения турбины регулируется ступенчато с шагом в 7 %:

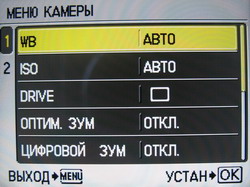

Теперь об уровне шума референсной системы охлаждения. Как мы измеряем - вы прекрасно знаете по уже порядком надоевшим даже мне самому статьям о различных системах охлаждения, поэтому останавливаться ещё раз здесь на методике не буду. По результатам измерений был построен следующий график:

Красной пунктирной линией отмечен субъективно комфортный уровень шума в 34.5 дБА. Как видно по графику уровня шума турбины, приемлемым для постоянного использования является скорость вращения турбины на минимальных 27 % её мощности. Уже на следующей ступеньке в 35 % видеокарта становится отчетливо слышна на фоне тихого системного блока, а на 44 % долго выносить этот вой уже нельзя. Ситуация усугубляется ещё и тем, что альтернативных систем охлаждения для Radeon HD 3870 X2 на рынке пока не замечено, хотя, к примеру, компания GeCube имеет в своем ассортименте видеокарту с разительно отличающимся от референса кулером.

А вот как выглядит уровень шума Radeon HD 3870 X2 на фоне других видеокарт:

Как видно по результатам измерений, в 2D-режиме референсная система охлаждения Radeon HD 3870 X2 является одной из самых тихих, что немаловажно. В то же время, стоит только запустить игру или другое 3D-приложение, как турбина повышает свои обороты и функционирует на 38~44 % своей мощности, достигая совершенно некомфортных 39.1 дБА. Отмечу, что в автоматическом режиме турбины систем охлаждения GeForce 8800 GTS и GTX функционируют тише.

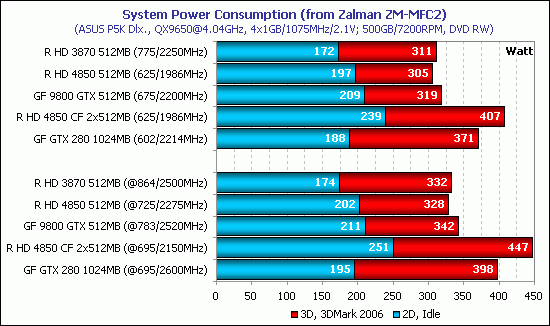

Измерение энергопотребления системы в целом (без учёта потребления монитора) с различными установленными видеокартами осуществлялось с помощью многофункциональной панели Zalman ZM-MFC2. Здесь необходимо отметить, что уже не один пользователь Zalman ZM-MFC2 отзывался о большой погрешности измерения энергопотребления системы с помощью данной панели. Однако, как мне кажется, нас с вами в контексте сегодняшней статьи интересует не столько пиковая потребляемая мощность, а разница в потреблении между тестируемыми видеокартами. Уверен, что если погрешность измерения и присутствует, то она одинакова для каждой видеокарты, а значит вполне подходит для сравнения их по потребляемой мощности между собой.

Измерение производилось в 2D-режиме, при обычной работе в Word или Internet-серфинге, а также в 3D–режиме, нагрузка в котором создавалась с помощью четырёхкратного бенчмарка видеокарты в игре Crysis (DX10) в разрешении 1900 х 1200 без методик улучшения качества графики. Технологии энергосбережения центрального процессора были активированы. Результаты энергопотребления всего системного блока, подробную конфигурацию которого вы найдётё ниже, но с разными видеокартами представлены вашему вниманию на следующей диаграмме:

Что интересно, система с двухчиповой Radeon HD 3870 X2 потребляет электроэнергии даже меньше чем Radeon HD 2900 XT 512 Мб и немногим больше, чем CrossFire связка из двух видеокарт Radeon HD 3870.

В завершение данного раздела сегодняшней статьи напомню, что рекомендованная стоимость Radeon HD 3870 X2 заявлена на уровне 449 долларов США (~10500 руб.), тогда как в настоящее время в рознице видеокарта предлагается по цене от 12500 рублей.

3. Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

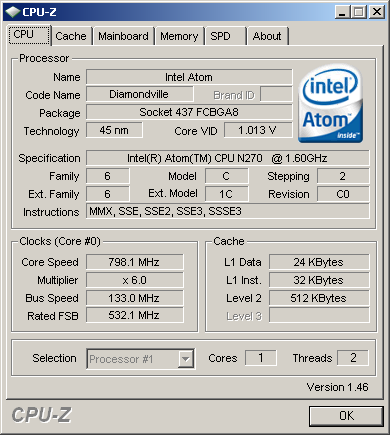

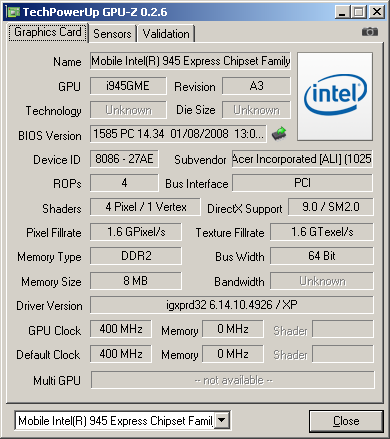

Тестирование всех видеокарт было проведено в закрытом корпусе системного блока следующей конфигурации:

- Материнская плата: Gigabyte GA-X38-DQ6 (Intel X38), LGA 775, BIOS F8D;

- Процессор: Intel Core 2 Duo E6750 2667 МГц, 1.35 В, L2 4096 Кб, FSB: 333 МГц x 4, (Conroe, G0);

- Система охлаждения CPU: Thermalright SI-128 + 120x38 вентилятор Scythe Ultra Kaze на ~1300 об/мин;

- Термоинтерфейс: Arctic Silver 5;

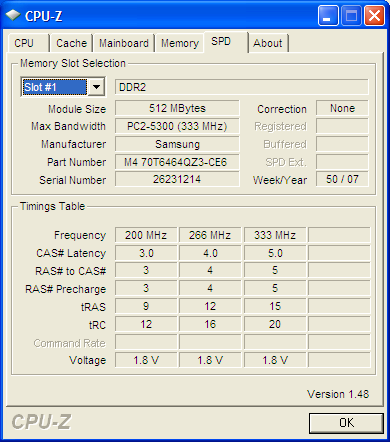

- Оперативная память:

- 2 x 1024 Мб DDR2 Corsair Dominator TWIN2X2048-9136C5D (1142 МГц / 5-5-5-18 / 2.1 В);

- 2 x 1024 Мб DDR2 CSXO-XAC-1200-2GB-KIT DIABLO (1200 МГц / 5-5-5-16 / 2.4 В);

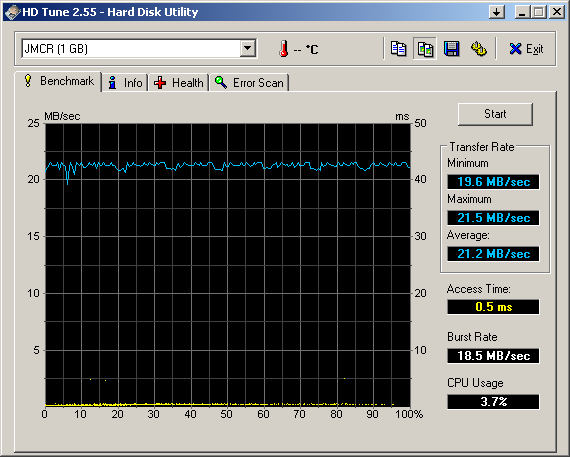

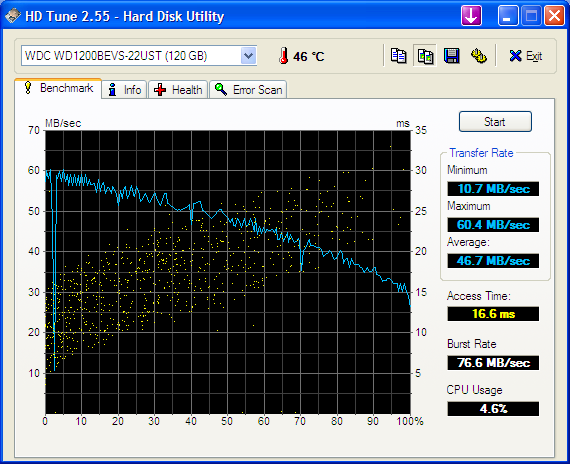

- Дисковая подсистема: SATA-II 500 Гб, Samsung HD501LJ, 7200 об/мин, 16 Мб, NCQ;

- Привод: SATA-II DVD RAM & DVD±R/RW & CD±RW Samsung SH-S183L;

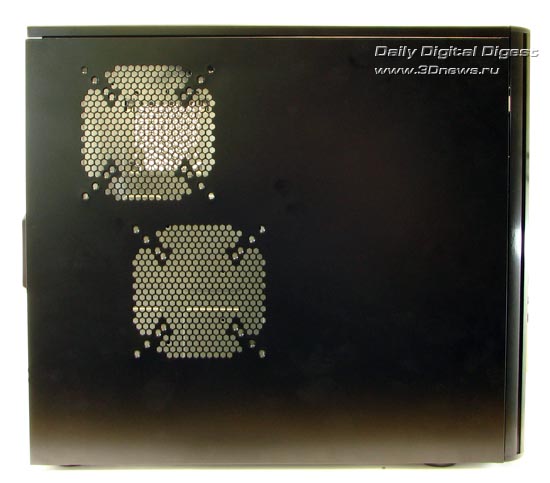

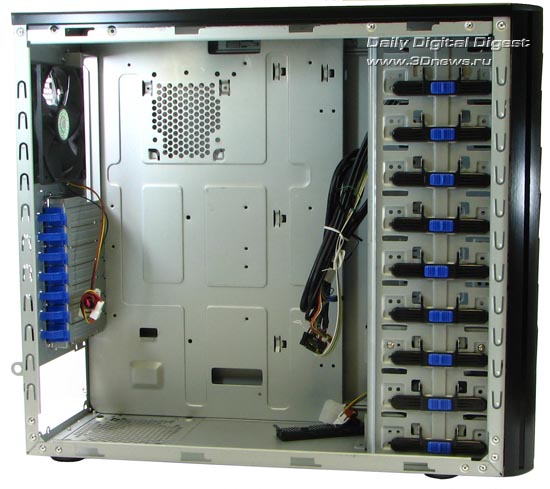

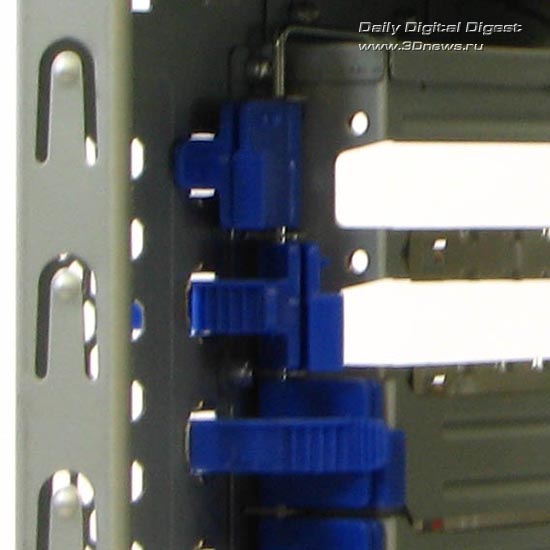

- Корпус: ATX ASUS ASCOT 6AR2-B Black&Silver (на вдув и выдув установлены 120-мм корпусные вентиляторы Scythe Minebea на ~900 об/мин; на боковой стенке – 120-мм вентилятор Scythe Slip Stream 120 SY1225SL12L на ~840 об/мин);

- Панель управления и мониторинга: Zalman ZM-MFC2;

- Блок питания: Enermax Galaxy EGA1000EWL 1000 Ватт (штатный 135-мм вентилятор на ~850 об/мин на вдув, 80-мм вентилятор Noctua на ~1550 об/мин на выдув);

- Монитор: 24" Acer AL2416WBsd (LCD, Wide, 1920x1200, 60 Гц).

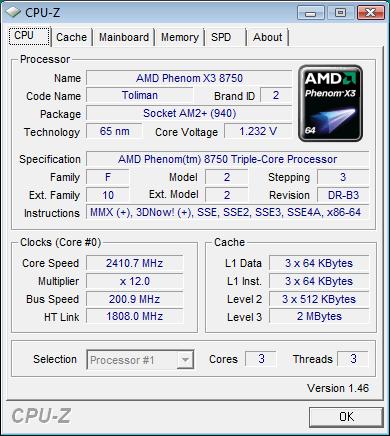

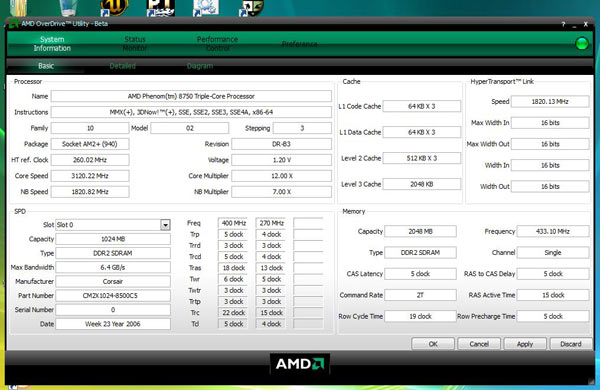

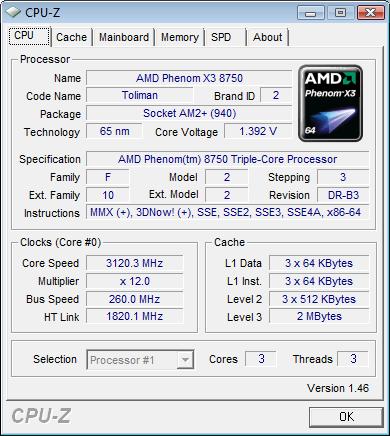

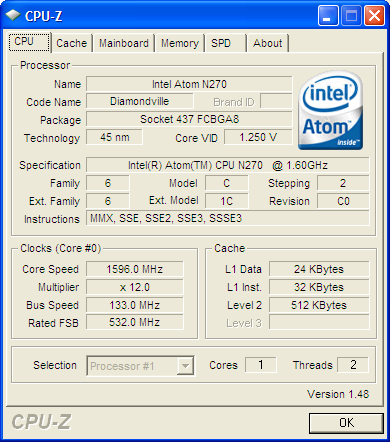

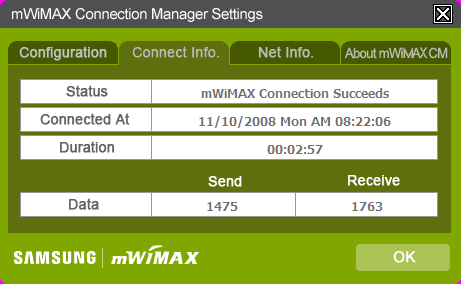

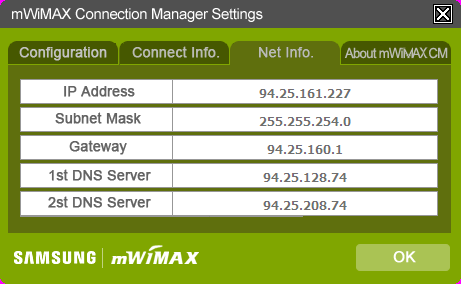

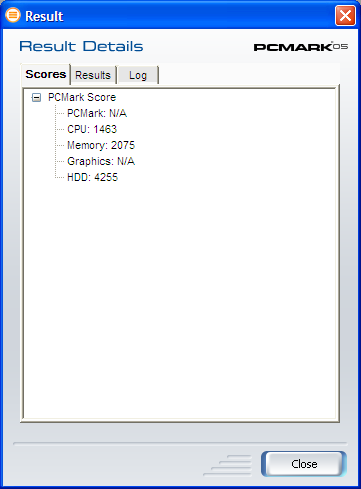

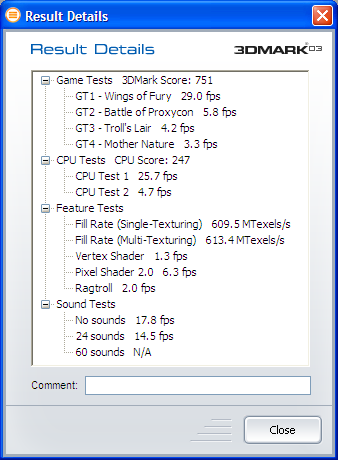

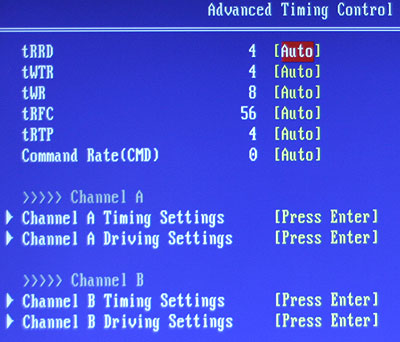

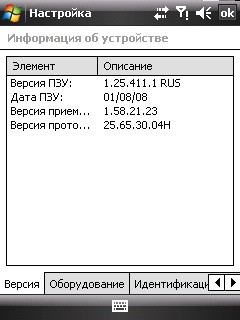

Центральный процессор во время тестирования с увеличением напряжения до 1.575 В был разогнан до частоты в 3904 МГц:

При этом оперативная память функционировала на частоте в 1170 МГц с таймингами 5-5-5-9 при напряжении в 2.25 В. Нового четырёхъядерного процессора QX9650 во время тестирования Radeon HD 3870 X2 и его соперников у нас ещё не было.

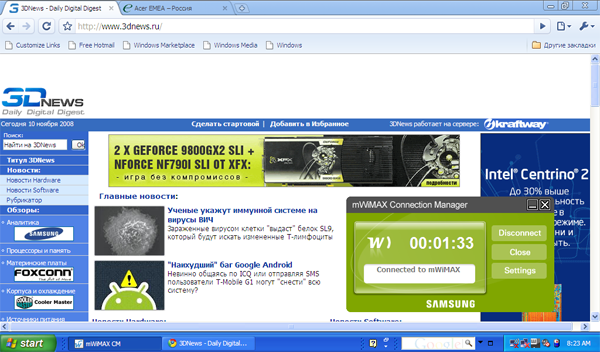

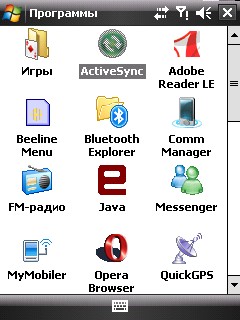

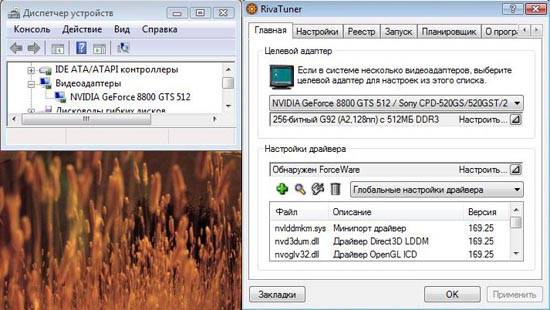

Все тесты были проведены более полутора месяцев назад в операционной системе Windows Vista Ultimate Edition x64 (preSP1). Драйверы чипсета материнской платы - Intel Chipset Drivers версии 8.7.0.1005. Использовались библиотеки DirectX 9.0с (дата релиза – ноябрь 2007 года), а также драйверы видеокарт на чипах ATI Catalyst 8.2. Добавлю здесь, что после появления Catalyst 8.3 оказалось, что никаких существенных изменений в производительность видеокарт на чипах ATI он не привносит. В свою очередь, для видеокарт на чипах Nvidia использовались драйверы ForceWare 169.06 для GeForce 8800 GTS 512 Мб и GeForce 8800 GTX 768 Мб.

Тестирование было проведено в двух разрешениях: при наиболее популярном 1280 x 1024 и при широкоформатном 1920 х 1200, а также при настройках качества графики в драйверах на "High Quality". То есть все оптимизации, доступные и в тех, и в других драйверах, были отключены. Все, за исключением Catalyst A.I. без которого CrossFire режим не может функционировать (положение "Standart"). Включение анизотропной фильтрации и полноэкранного сглаживания выполнялось непосредственно в настройках игр. В случае, если изменение данных настроек в самих играх было невозможно, то они выставлялись в панелях управления драйверов Catalyst и ForceWare. Сглаживание прозрачных поверхностей (текстур) "Adaptive Antialiasing (multi-sampling)" для ATI Catalyst и "Transparency antialiasing (multi-sampling)" для NVIDIA ForceWare активировано.

Для проведения тестирования производительности видеокарт был использован следующий набор из одного синтетического бенчмарка и десятка разнообразных игр:

- 3DMark 2006 (Direct3D) – build 1.1.0, default settings;

- F.E.A.R. Extraction Point (Direct3D 9) – версия игры 1.08, встроенный бенчмарк, все настройки графики во время тестирования выставлены на “Maximum”, Soft Shadows = Off;

- Prey (OpenGL) – версия игры 1.3, максимальное качество, демо-запись “HWzone” из бенчмарка HardwareOC Prey Benchmark (опция “Boost graphics” включена), двойной прогон демо-записи;

- S.T.A.L.K.E.R. - Shadow of Chernobyl (Direct3D 9) – версия игры 1.004, включено полное динамическое освещение и прочие максимальные настройки качества графики, использовалась демо-запись ixbt3 (тройной цикл);

- Half-Life 2: Episode Two (Direct3D 9) – максимальные настройки графики, полный HDR, двойной прогон собственной демо-записи d4;

- Lost Planet: Extreme Conditions (Direct3D 10) – версия 1.4, уровень графики “Maximum quality”, HDR Rendering – Medium, встроенный бенч;

- Company of Heroes: Opposing Fronts (Direct3D 10) – версия 2.103, настройки графики на Ultra-уровне, встроенный бенчмарк;

- Call of Juarez Bench (Direct3D 10) – максимальные настройки качества графики в бенчмарке, но тени выключены;

- World in Conflict (Direct3D 10) – версия 1.0.0.2(b82), профиль качества графики “Very High”, UI texture quality = Compressed; Water reflection size = 512; DirectX 10 рендеринг активирован;

- Colin McRae Rally: DiRT (Direct3D 9) – версия игры 1.2, максимальное качество, HDR, тестировались 120 секунд второй раллийной гонки, двойной прогон сцены;

- Call of Duty 4: Modern Warfare MP (Direct3D 9) – версия 1.4, настройки графики и текстур на уровень "Extra", методика тестирования подробно изложена здесь;

- Crysis (Direct3D 10) – версия игры 1.1, профиль настроек “Very High”, трёхкратный цикл теста видеокарты из бенчмарка Crysis Benchmark Tool версии 1.05.

Если в тестируемой игре нет встроенного счетчика FPS и возможности фиксации его среднего, а также минимального значений, то измерение производилось с помощью утилиты FRAPS. В сегодняшнем тестировании таким способом видеокарты проверялись только в игре Colin McRae Rally: DiRT. По-возможности, регистрировался и указывался на диаграммах минимальный показатель FPS.

В качестве конкурентов для Radeon HD 3870 X2 была использована CrossFire связка из двух видеокарт HIS Radeon HD 3870 512 Мб:

Кроме того, тестировалась и одиночная видеокарта Radeon HD 3870 512 Мб в номинальном режиме и в разгоне до 865/2520 МГц:

Разгон двух одинаковых видеокарт в CrossFire режиме был ограничен оверклокерским потенциалом самой слабой из Radeon HD 3870 видеокарты и составил 837/2484 МГц.

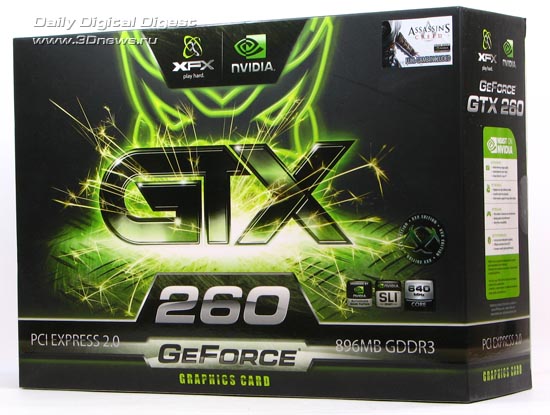

Со стороны Nvidia в качестве конкурентов сегодня выступают GeForce 8800 GTS 512 Мб от LeadTek и GeForce 8800 GTX 768 Мб от XFX:

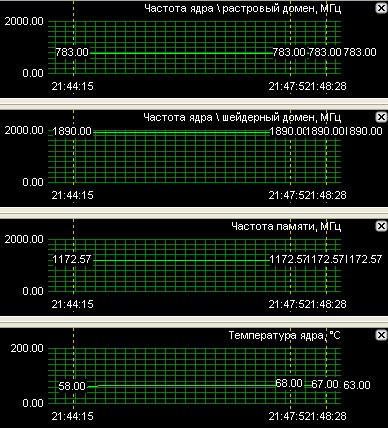

Видеокарты без замены референсных систем охлаждения удалось разогнать до следующих частот:

Таким образом, список тестируемых сегодня видеокарт выглядит так:

- Radeon HD 3870 512 Мб (776/2250 МГц) – @864/2520 МГц;

- Radeon HD 3870 CrossFire 2x512 Мб (776/2250 МГц) – @837/2484 МГц;

- Radeon HD 3870 X2 2x512 Мб (825/1800 МГц) – @905/2032 МГц;

- GeForce 8800 GTS 512 Мб (650/1625/1944 МГц) – @756/1890/2060 МГц;

- GeForce 8800 GTX 768 Мб (575/1350/1800 МГц) – @613/1567/2052 МГц.

4. Результаты тестов производительности видеокарт и их анализ

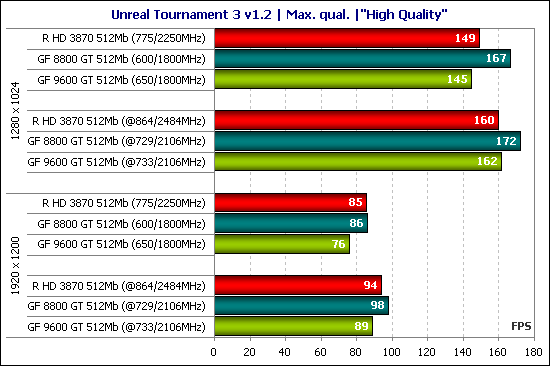

Здесь и далее на диаграммах видеокарты Radeon HD 3870 и их CrossFire-режим выделены красным цветом, Radeon HD 3870 X2 – фиолетовым, а GeForce 8800 GTS 512 и GTX отмечены сине-зелёным цветом.

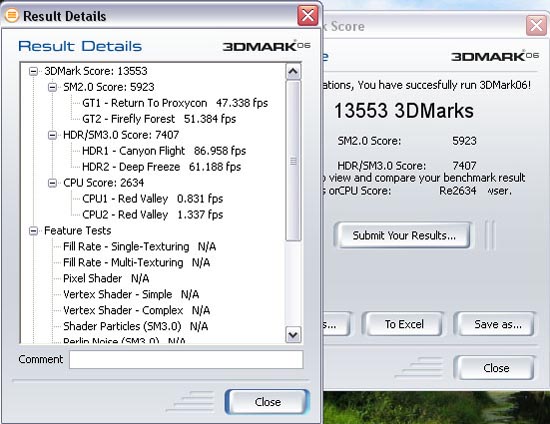

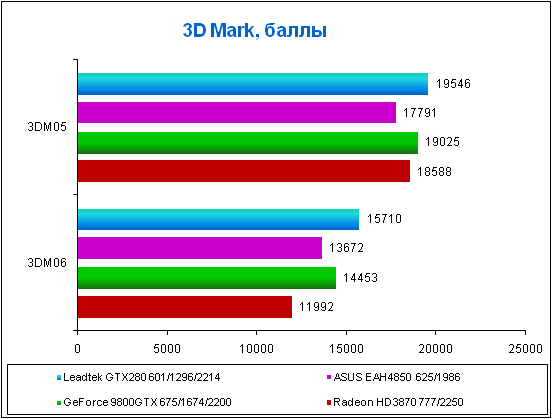

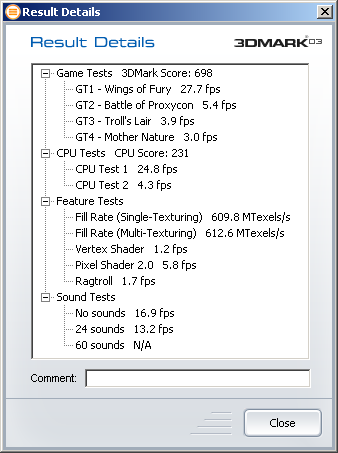

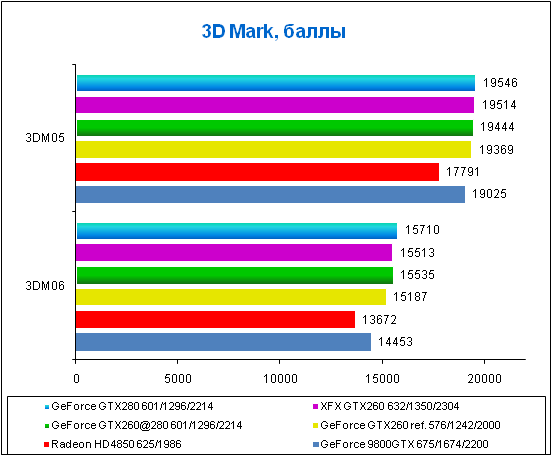

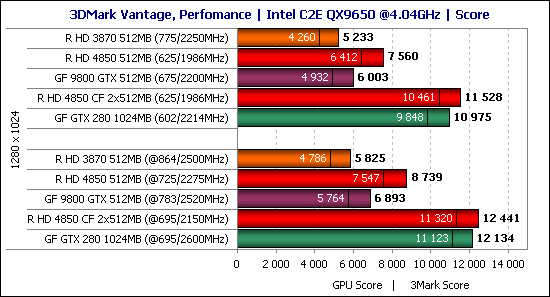

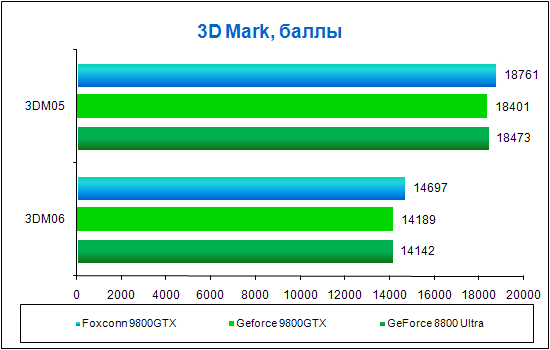

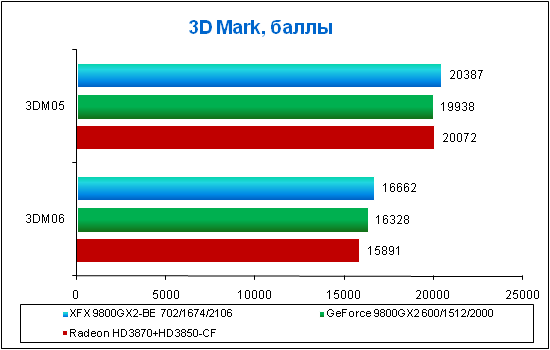

Изучение результатов сегодняшнего тестирования начнём с единственного в сегодняшних тестах синтетического бенчмарка компании Futuremark:

Безоговорочная победа Radeon HD 3870 X2 в данном синтетическом бенчмарке. Обратите внимание, что и одиночная Radeon HD 3870 отстаёт от карт на чипах Nvidia совсем немного. Что уж тут говорить про масштабируемость CrossFire из связки двух идентичных карт, и, более того, про Radeon HD 3870 X2, не оставившего здесь шансов конкурентам. Обращает на себя внимание тот факт, что двухчиповая видеокарта везде быстрее, чем связка из двух Radeon HD 3870. Забегая вперед, отмечу, что такая тенденция будет просматриваться и далее, но только в приложениях, где CrossFire работает в принципе.

Сравнивая результаты двух видеокарт на чипах Nvidia, можно сказать, что GeForce 8800 GTS 512 Мб за счёт более высоких частот всюду имеет незначительное преимущество над прежним топом GeForce 8800 GTX 768 Мб. Посмотрим, как изменятся результаты при включении полноэкранного сглаживания и анизотропной фильтрации:

Вопреки моим ожиданиям, существенного провала в производительности при переходе к качественным режимам у Radeon HD 3870 X2 не произошло. Это радует, значит драйверы точить умеют, хотя бы под 3DMark. Следовательно, кардинально ситуация не изменилась: двухчиповая карта продолжает опережать CrossFire на паре Radeon HD 3870, который, в свою очередь, существенно быстрее одиночной видеокарты. Преимущество GeForce 8800 GTX в объёме памяти и ширине шины обмена с ней над GTS-версией позволяет первой в трёх из четырёх тестовых режимов опередить соперницу, хотя обе видеокарты в 3DMark 2006 держатся лишь на третьем месте в сегодняшнем тестировании. В общем, итог по синтетическому бенчмарку однозначен: если хочется рекордов в "попугаемерах", то Radeon HD 3870 X2 является самой подходящей для этого видеокартой. Правда, здесь нужно оговориться, что сказано это ещё без учета появления на рынке GeForce 9800 GX2, которая в настоящее время тестируется нашей Лабораторией.

Без методик улучшения качества графики Radeon HD 3870 X2 демонстрирует потрясающую производительность в F.E.A.R. Далеко позади остались не только видеокарты на чипах Nvidia, но и CrossFire из пары Radeon HD 3870. Необходимо отметить, что движок игры F.E.A.R. всегда охотно реагировал как на CrossFire, так и на SLI, откликаясь существенным проростом производительности. Всё бы хорошо, для видеокарт Radeon, но в предыдущих тестированиях мы с вами не раз становились свидетелями того, как при включении полноэкранного сглаживания, вкупе с анизотропной фильтрацией, скорость видеокарт на чипах ATI/AMD резко снижалась. Проверим, как вышло на сей раз:

Безусловно, снижение имеет место быть, тем не менее, и CrossFire на HD 3870 и HD 3870 X2 продолжают удерживать лидерство в данной игре, так как полноэкранное сглаживание степени 4x "ударило" по производительности GeForce 8800 GTS и GTX не менее сильно, чем по видеокартам Radeon. Сравнивая две GeForce между собой, легко заметить, что с ростом нагрузки на графическую подсистему вперёд выходит GTX, что, с учётом её архитектуры, вполне логично и ожидаемо.

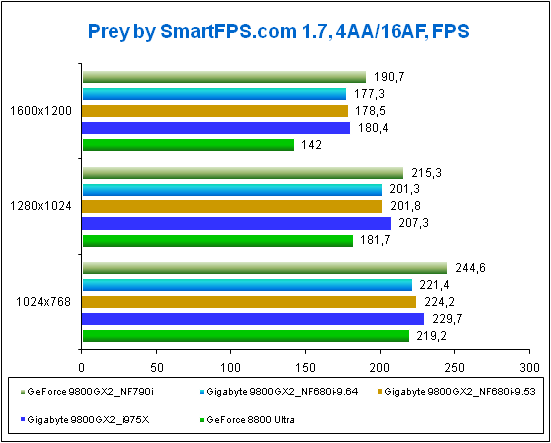

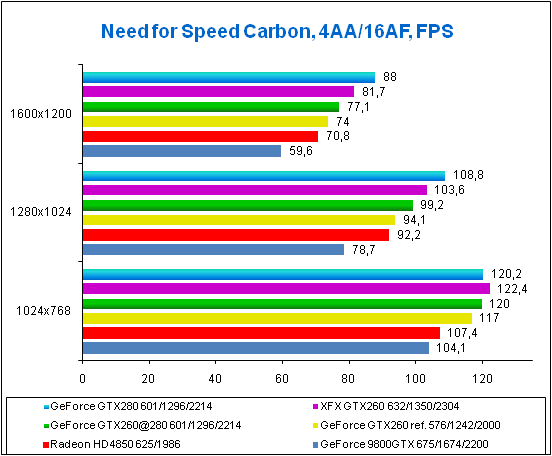

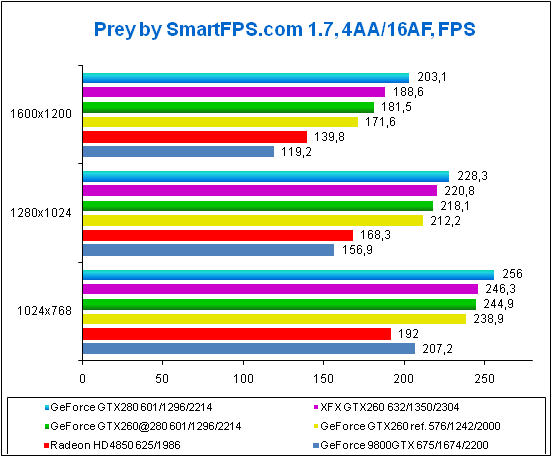

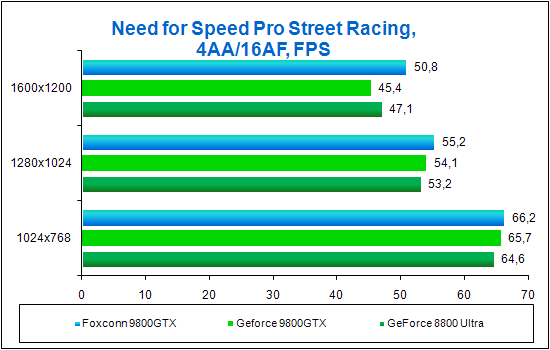

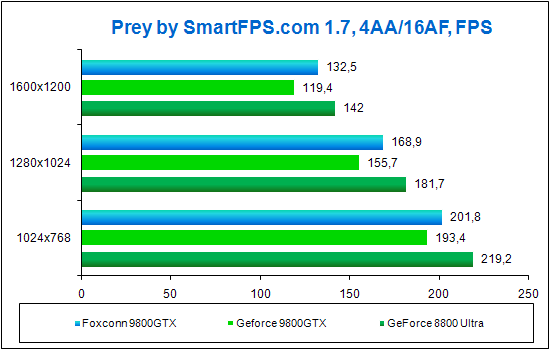

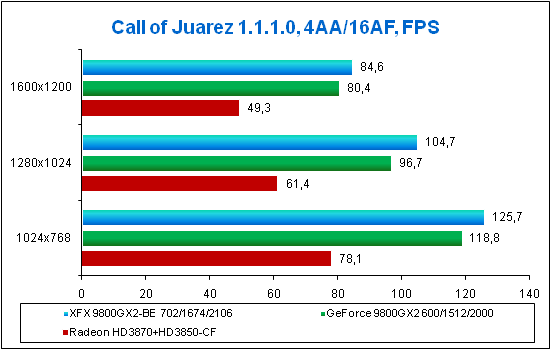

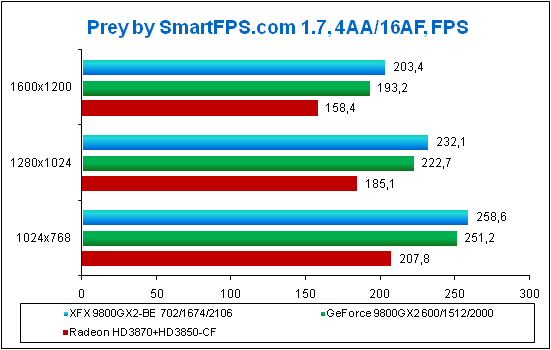

Достаточно странно сложилась ситуация в игре Prey. В режиме без методик улучшения качества графики одиночная Radeon HD 3870 оказывается заметно быстрее CrossFire режима из двух таких карт, но при этом двухчиповая Radeon HD 3870 X2 равна одиночной HD 3870, хотя, следуя логике, должна была бы также проигрывать. Наблюдая такой, прямо сказать, невменяемый расклад, тесты были проведены повторно несколько раз на каждой видеокарте/связке видеокарт, однако полученные в первый раз результаты только подтверждались. Более того, "масла в огонь" подлили результаты тестирования с полноэкранным сглаживанием и анизотропной фильтрацией, когда CrossFire оказывается явно неработоспособным, а Radeon 3870 X2 имеет преимущество как над одиночной картой, так и над CrossFire связкой карт.

В целом же можно отметить, что GeForce немного быстрее или равны Radeon HD 3870 X2, а GTX версия видеокарт серии 8800 на чипах Nvidia опережает свою новую вариацию в лице GeForce 8800 GTS 512 Мб.

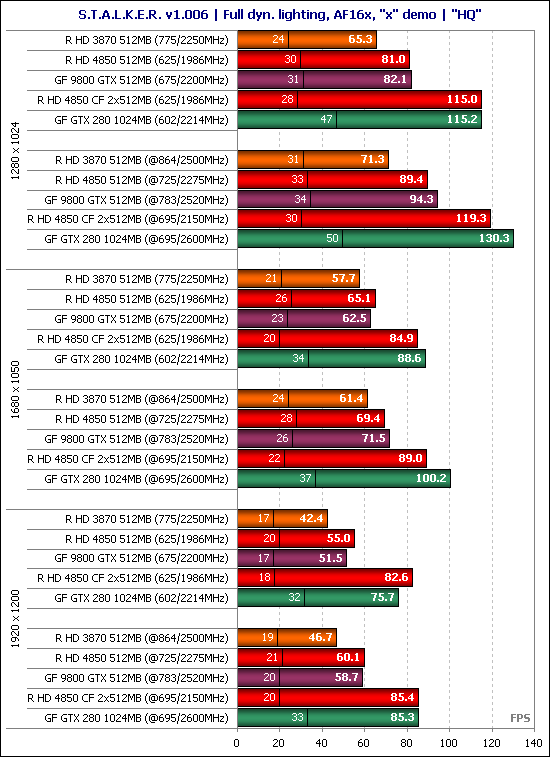

Впечатляющую скорость демонстрирует Radeon HD 3870 X2 и в игре S.T.A.L.K.E.R. - Shadow of Chernobyl. Средний фрейм-рейт даже в высоких разрешениях позволяет комфортно чувствовать себя в популярном шутере. Преимущество Radeon HD 3870 X2 над CrossFire очевидно, как и превосходство над одиночной видеокартой. Проигрывают CrossFire и двухчиповой видеокарте обе GeForce, причем проигрывают довольно заметно. Однако, при этом необходимо отметить, что минимальный фрейм-рейт на видеокартах на чипах Nvidia преимущественно выше чем на AMD, да и на одиночной Radeon HD 3870 минимальный показатель FPS также выше чем у двух одновременно работающих чипов. Вероятно, причина кроется в недостаточной оптимизации драйверов для CrossFire. Кстати, в некоторых играх при тестировании новой GeForce 9800 GX2 также можно наблюдать более низкий минимальный фрейм-рейт, чем у одиночной видеокарты.

Очевидно, что Radeon HD 3870 X2 и здесь лидирует, причём с увеличением нагрузки растёт его преимущество как над CrossFire, так и над двумя GeForce. Заметьте, что превосходство двух Radeon HD 3870 над одиночной видеокартой в игре Half-Life 2: Episode Two не столь существенно, как в предыдущих S.T.A.L.K.E.R. или F.E.A.R. Также необходимо отметить, что в целом видеокарты на чипах ATI здесь выглядят предпочтительнее, чем карты на графических процессорах Nvidia. GeForce 8800 GTS 512 Мб и GeForce 8800 GTX 768 Мб демонстрируют примерно одинаковую скорость.

Тесты в игре Lost Planet: Extreme Conditions разделены на два подраздела, в соответствии с двумя демо-сценами встроенного бенчмарка: "Snow" (снег) и "Cave" (пещера). Сначала посмотрим на результаты тестирования в сцене "Snow":

Всё более-менее благоприятно для Radeon HD 3870 X2. CrossFire данной сценой поддерживается, благодаря чему, мы можем наблюдать преимущество связки из двух видеокарт HD 3870 над одиночной, а также высокую производительность двухпроцессорной Radeon HD 3870 X2. В то же время, здесь нужно отметить, что одиночная GeForce 8800 GTX демонстрирует примерно такую же производительность как и самая мощная видеокарта от ATI, ну а более дешевая GeForce 8800 GTS 512 Мб уступает этой паре совсем немного, пусть в одном случае и проигрывает CrossFire на двух Radeon HD 3870.

Самое интересное, что в этой же самой игре, но лишь в другой сцене – Cave – можно наблюдать совершенно иную картину:

Налицо какая-то серьезная ошибка в драйверах, не позволяющая ни CrossFire, ни двухчиповой видеокарте работать в данной сцене в полную силу. Уверенное выступление в снежной сцене этой же игры, перечеркивается полным фиаско в сцене с пещерой. Очевидно, что одиночная видеокарта практически не уступает своему аппаратному квадрату и Radeon HD 3870 X2. Кроме того, в демке Cave присутствовали так называемые "лаги" и кратковременные фризы, вносящие дискомфорт в игровой процесс. Надеюсь, в следующих версиях драйверов этот неприятный баг будет исправлен, и только потом мы сможем сделать окончательные выводы.

Что же касается двух GeForce, то видеокарты на чипах Nvidia, тестируемые сегодня, одинаково быстры в игре Lost Planet: Extreme Conditions вне зависимости от тестовой сцены и не имеют проблем с картинкой, подобных паре Radeon HD 3870 или HD 3870 X2. Скорость видеокарт по сумме тестов примерно одинакова.

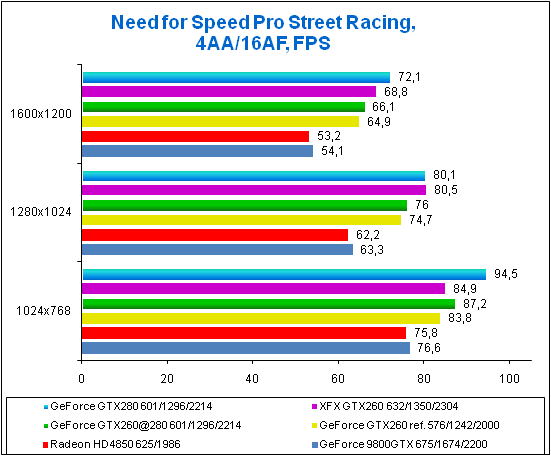

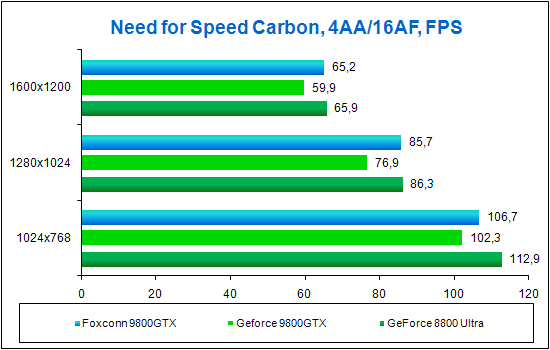

И ещё одна игра, в которой видеокарта Radeon HD 3870 X2 смогла продемонстрировать свою скорость. Опережая CrossFire из двух родственных видеокарт, HD 3870 X2 немного превосходит серию GeForce 8800 (за исключением Ultra версии, которую мы не тестировали). В схватке последних видеокарт победителем выходит GeForce 8800 GTS 512 Мб, который к тому же ещё и стоит дешевле, чем GeForce 8800 GTX. Отдельно хотелось бы отметить низкий минимальный фрейм-рейт на CrossFire. У Radeon HD 3870 X2 подобных проблем не замечено, как и дефектов изображения, аналогичных предыдущей игре.

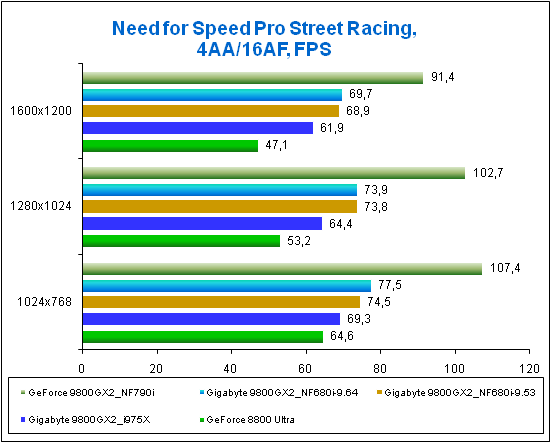

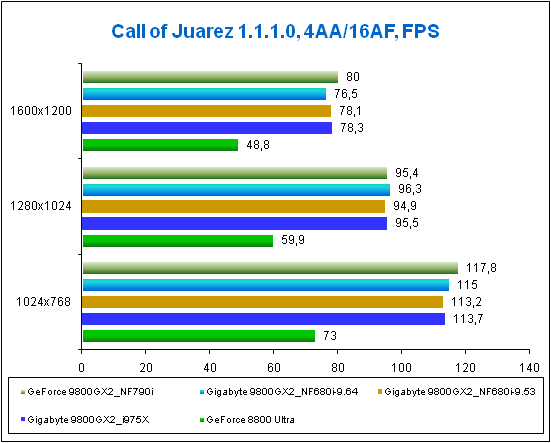

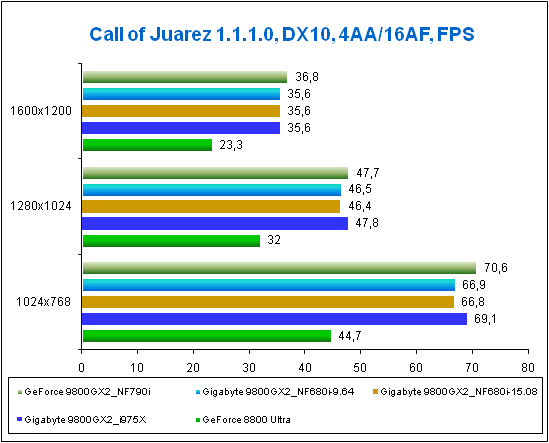

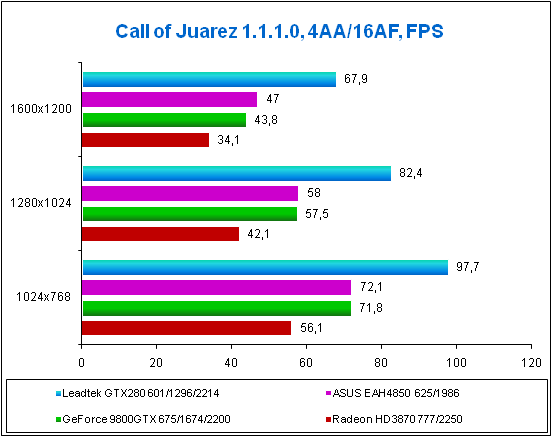

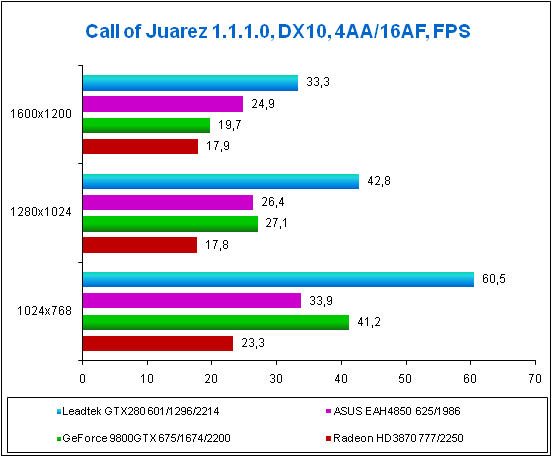

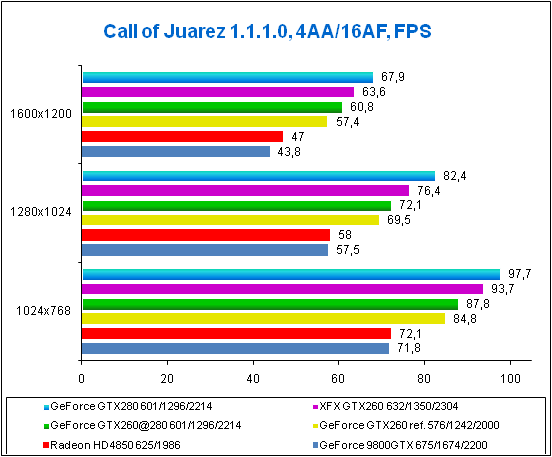

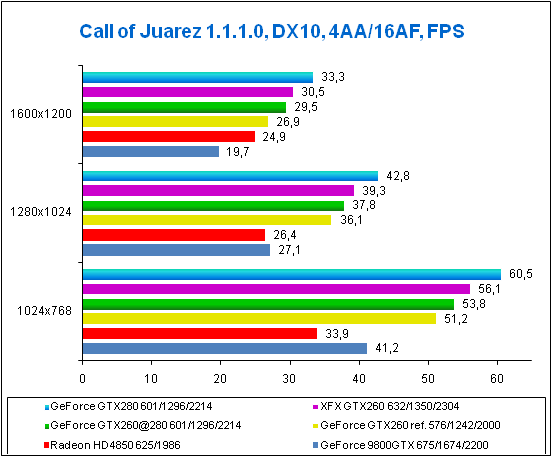

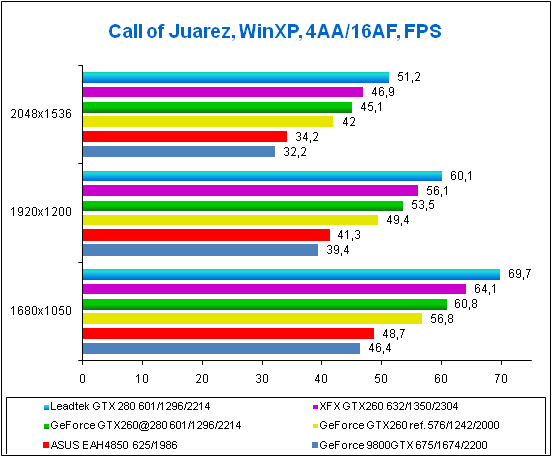

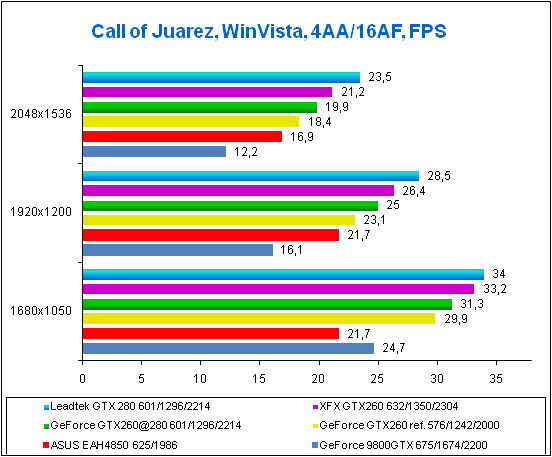

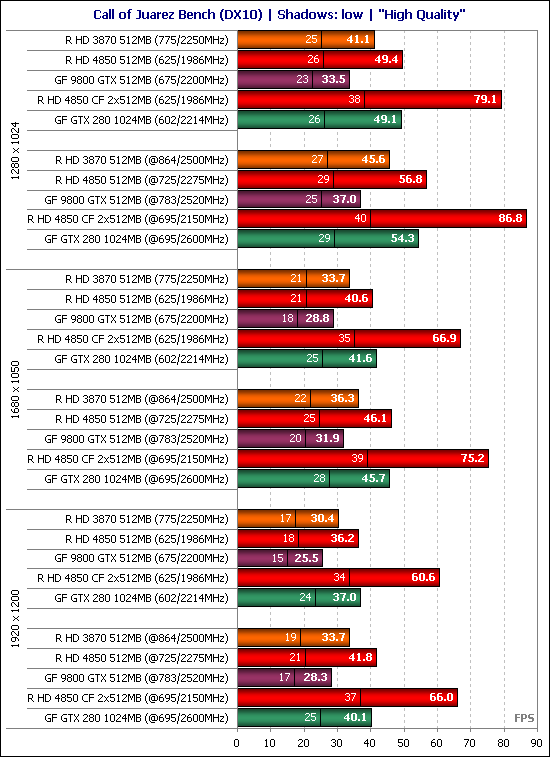

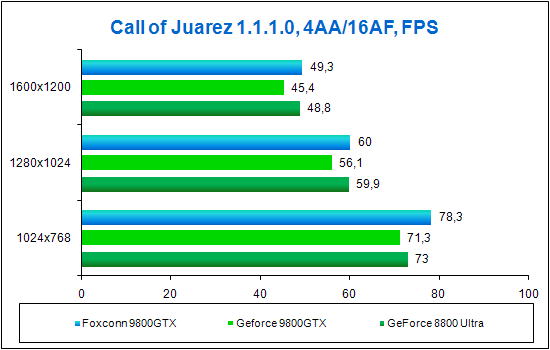

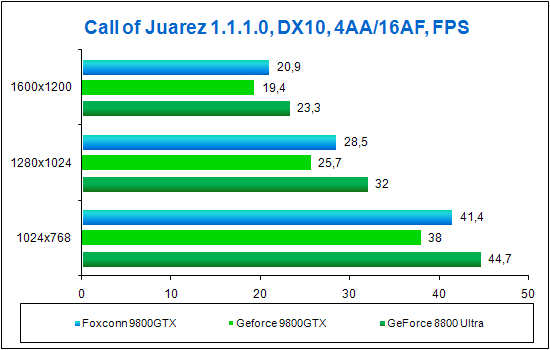

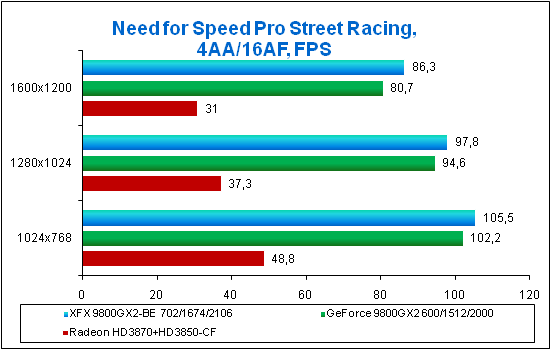

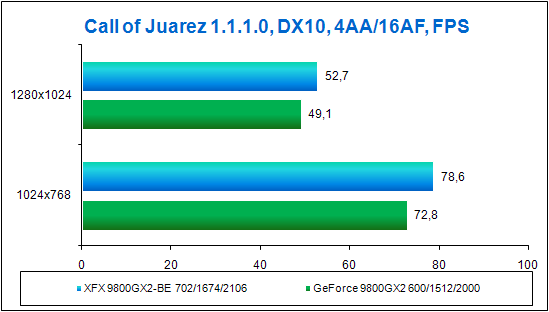

Ещё раз напомню, что тестирование в DX10 бенчмарке игры Call of Juarez проводилось с отключенными тенями. Результаты перед вами:

Трудно спорить, что Radeon HD 3870 X2 имеет здесь подавляющее превосходство над всеми остальным участниками тестирования, включая CrossFire из двух Radeon HD 3870. Последние в среднем равны по производительности паре GeForce, из которых хотелось бы отметить существенный проигрыш версии GTS в самом тяжелом графическом режиме. Фрейм-рейт можно признать комфортным, пожалуй, только на CrossFire, а ещё лучше на разогнанной Radeon HD 3870 X2.

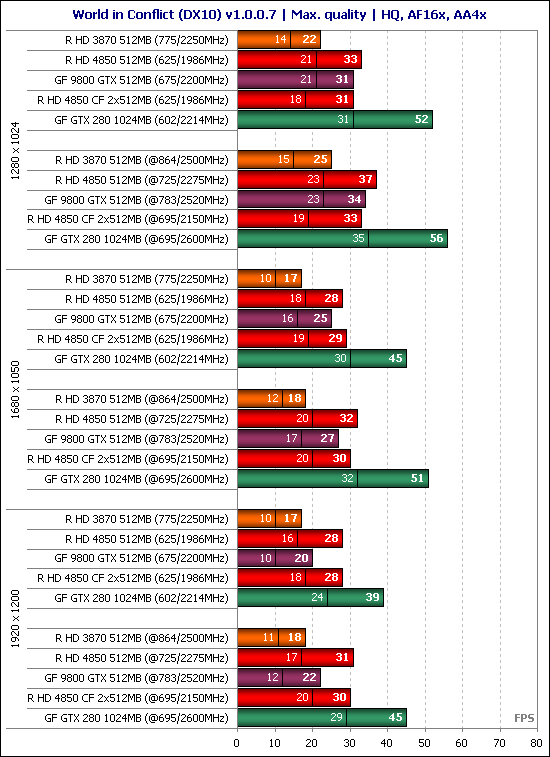

В игре World in Conflict мы можем наблюдать второй провал производительности на CrossFire и Radeon HD 3870 X2 после сцены пещеры в Lost Planet: Extreme Conditions. Проще говоря, CrossFire в данной игре не работает, поэтому в отношении видеокарт на чипах ATI больше добавить здесь нечего.

А вот в сравнении двух GeForce 8800 хотелось бы отметить плавный переход лидерства от GeForce 8800 GTS 512 Мб, выигрывающей в разрешении 1280х1024 без методик улучшения качества, к GeForce 8800 GTX 768 Мб, начинающей превалировать за счёт большего объема памяти видеокарты и более широкой шины обмена с ней.

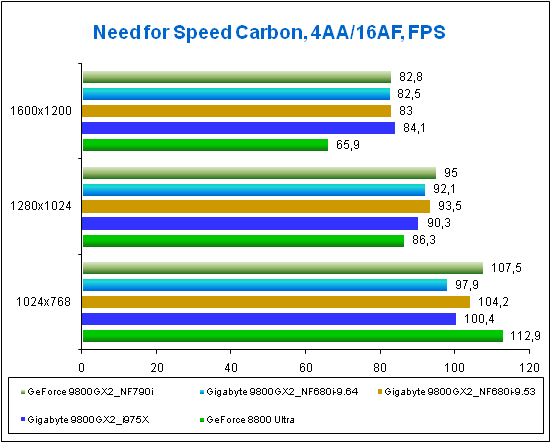

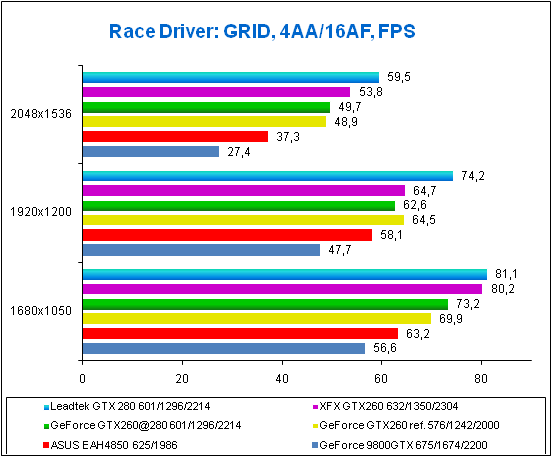

Результаты тестирования в очень красивом гоночном симуляторе позволяют сделать вывод, что вторую видеокарту Radeon лучше не добавлять для того, чтобы повысить скорость, а оставить одиночную HD 3870. По-крайней мере, это утверждение справедливо для версии драйверов Catalyst 8.2 и 8.3. Хотелось бы верить, что в следующих версиях драйверов Catalyst или в патчах к игре ситуацию с работой CrossFire в Colin McRae Rally: DIRT исправят.

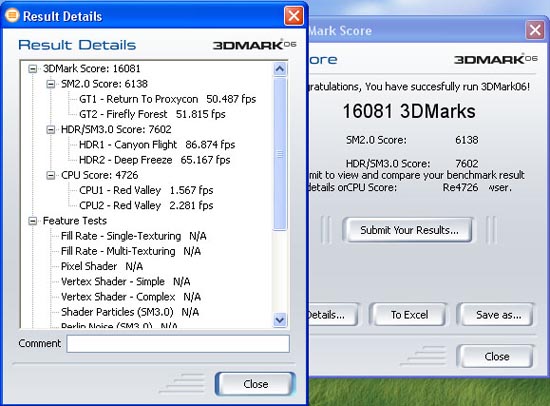

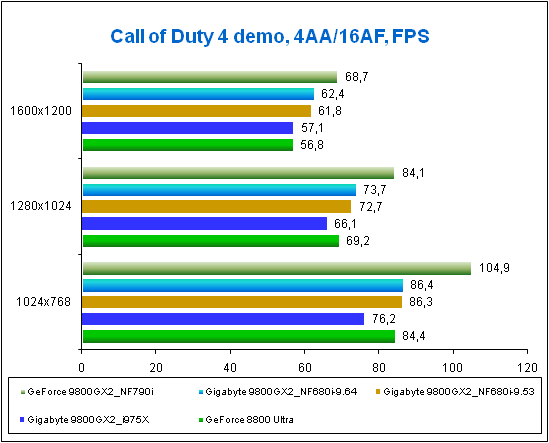

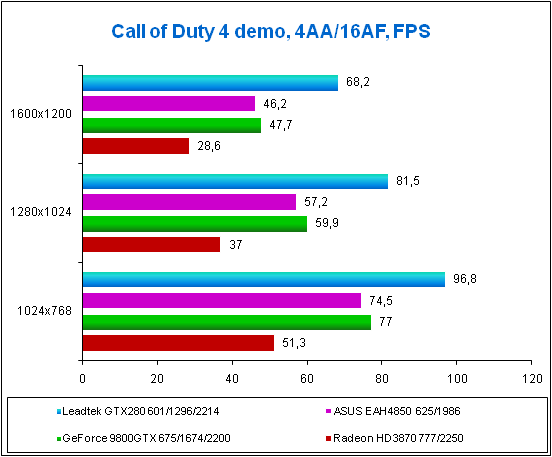

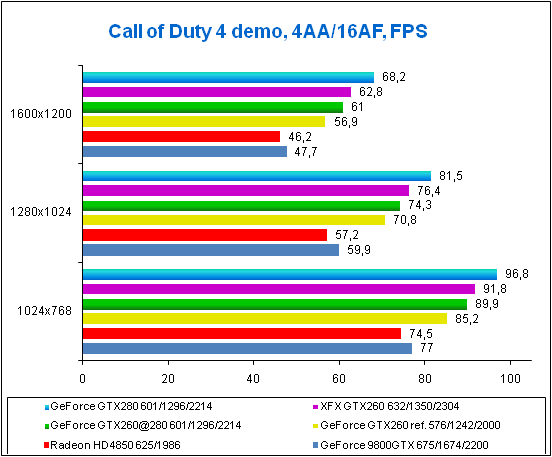

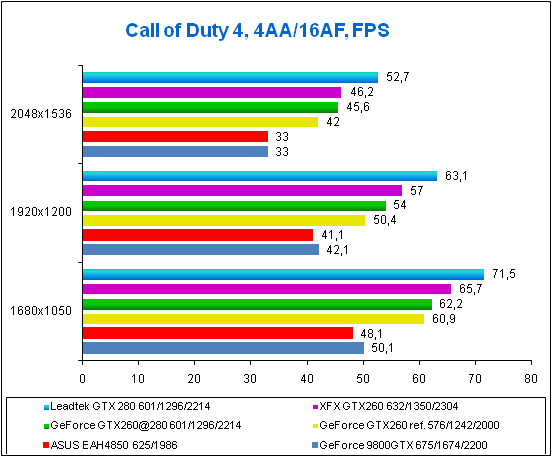

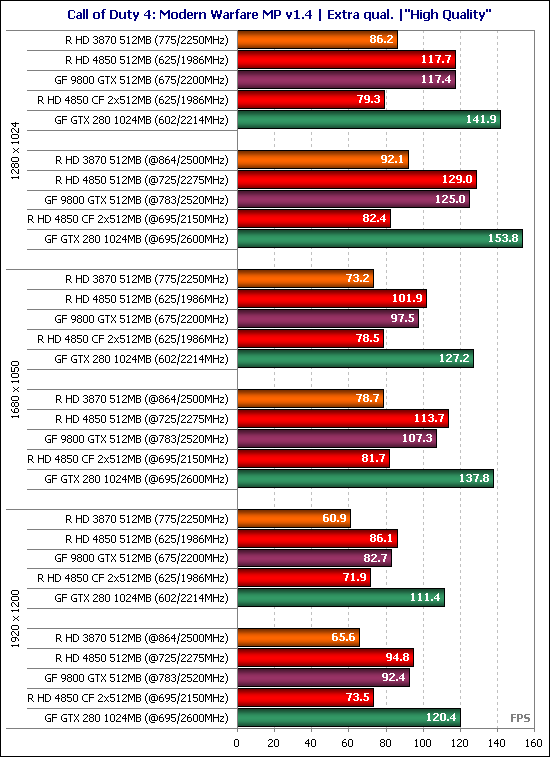

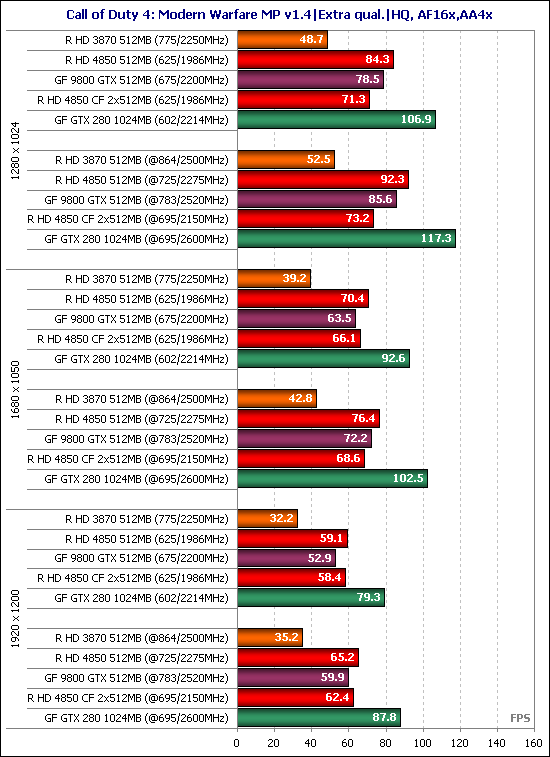

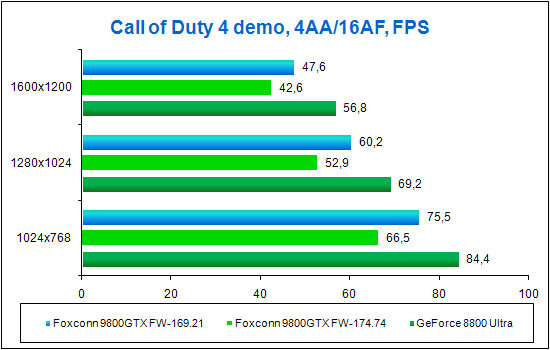

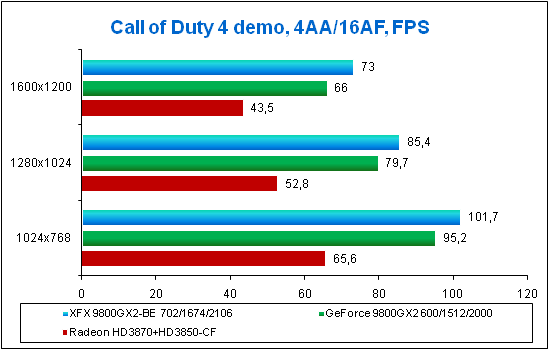

К сожалению, не работает CrossFire и в игре Call of Duty 4: Modern Warfire, в результате чего мы наблюдаем существенный проигрыш видеокарт на чипах ATI двум GeForce. Последние примерно равны между собой даже в высоком разрешении и с методиками улучшения качества, поэтому для фанатов данного шутера выбор очевиден – GeForce 8800 GTS 512 Мб.

Отдельно хотелось бы отметить систематические "наслоения" во время рендеринга картинки на CrossFire связке видеокарт в данной игре, а также периодические замирания картинки на какие-то доли секунды. Точное определение этим дефектам изображения мне неизвестно, но факт тот, что они создают явный дискомфорт во время игрового процесса.

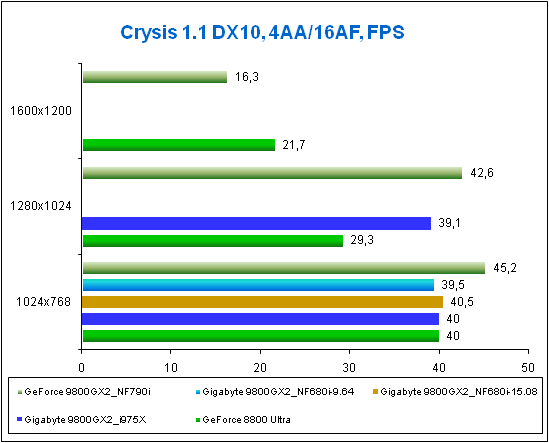

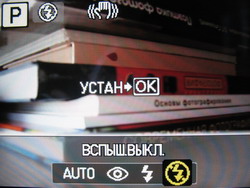

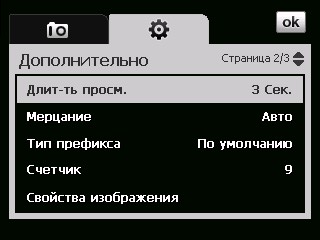

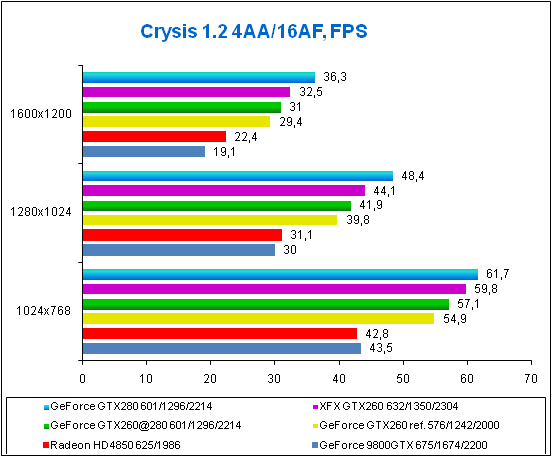

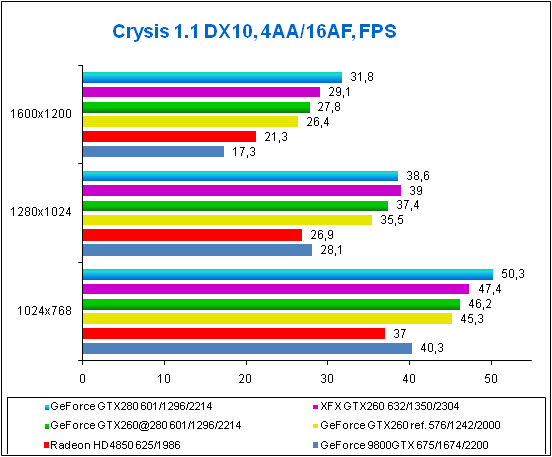

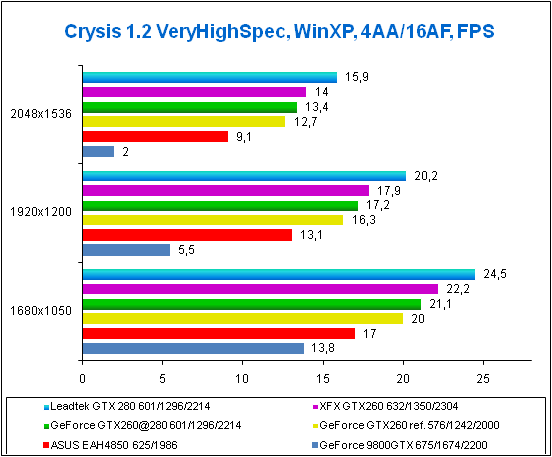

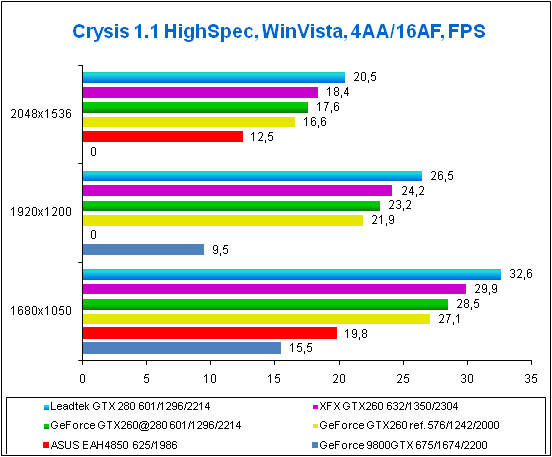

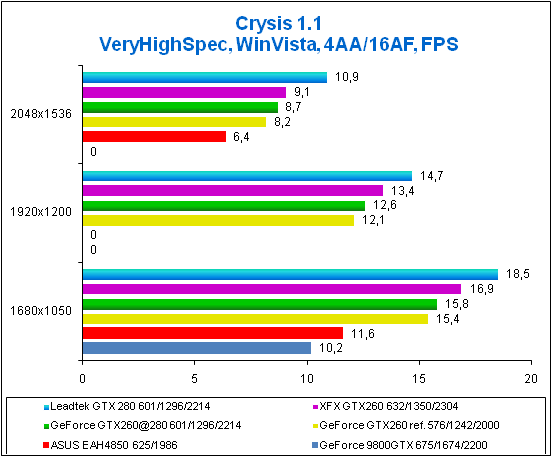

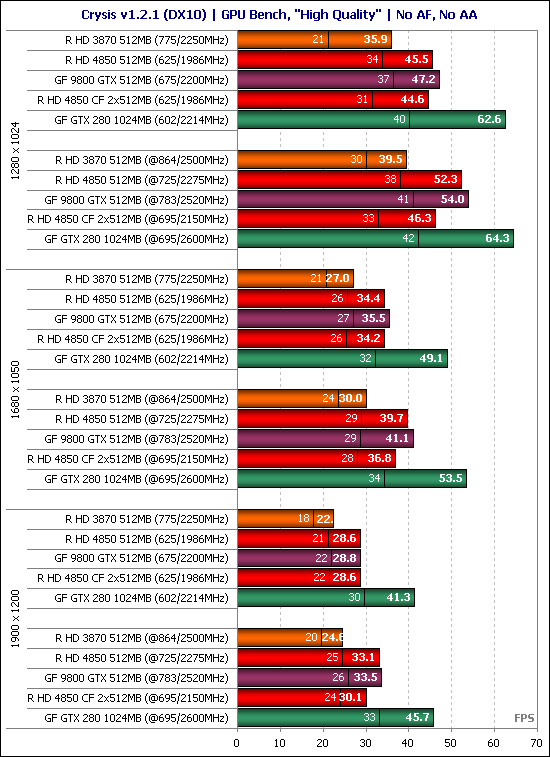

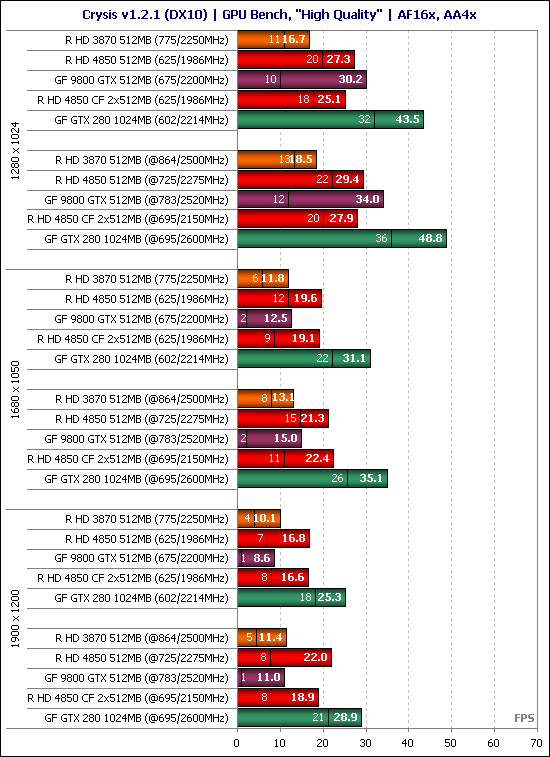

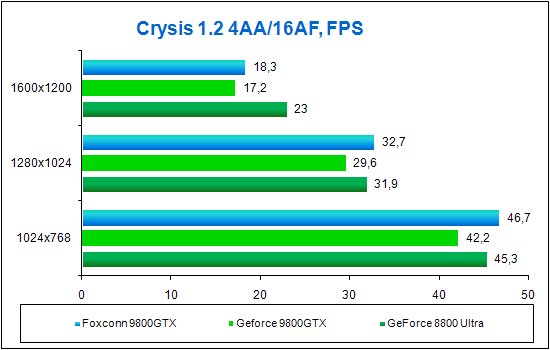

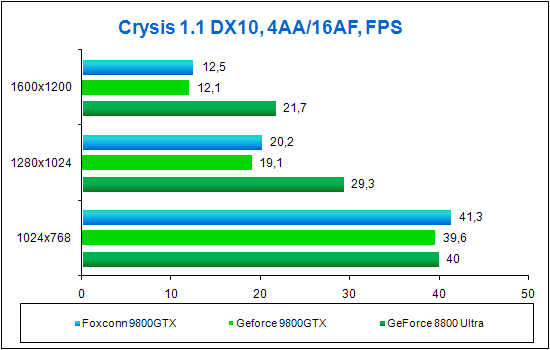

Тестирование в Crisys было проведено со следующими настройками графики:

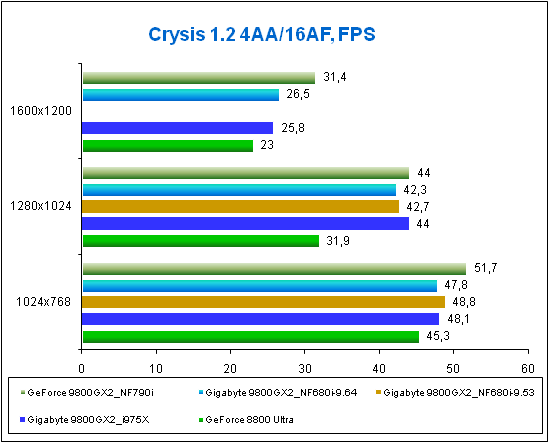

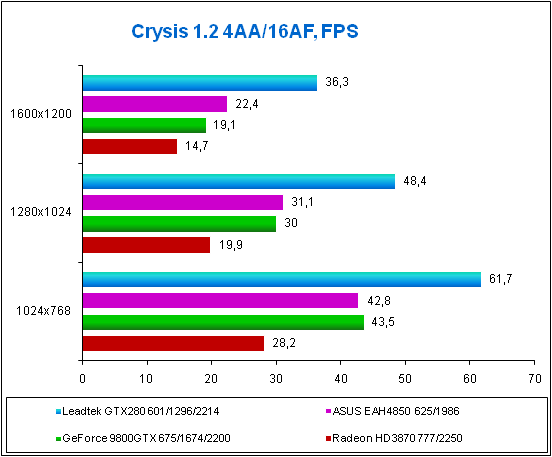

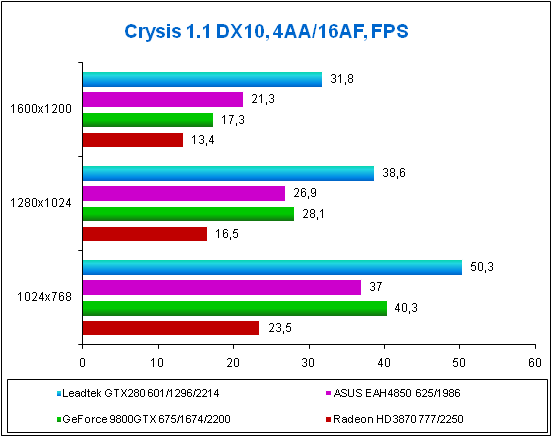

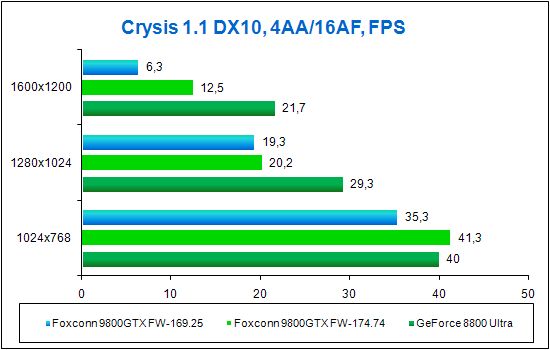

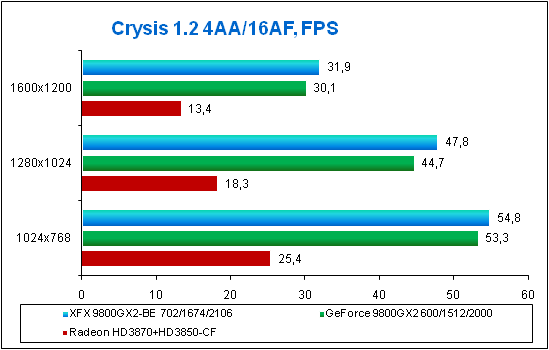

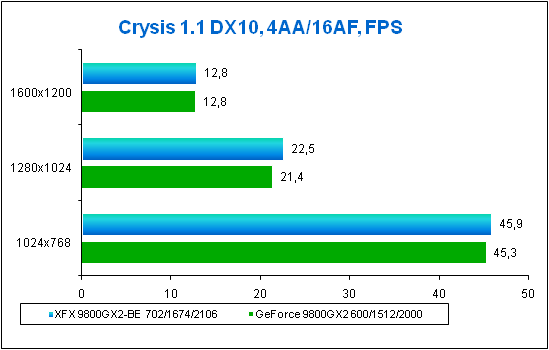

Результаты получились невесёлые для Radeon HD 3870 X2:

И вновь неработающий CrossFire тянет за собой Radeon HD 3870 X2, позволяя двум GeForce 8800 вырваться вперёд. При этом необходимо отметить, что более-менее комфортно играть под DirectX 10 в Crysis можно лишь в разрешении 1280 х 1024. Однако, одно преимущество Radeon HD 3870 X2 над связкой из двух одинаковых видеокарт здесь имеется – это практически полное отсутствие рывков и задержек, которые нельзя не заметить на CrossFire.

Результаты с полноэкранным сглаживанием и анизотропной фильтрацией в Crysis под DirectX 10 на тестируемых видеокартах никакого интереса не представляют, так как фрейм-рейт и без того слишком низкий.

Заключение

Итак, прежде чем подвести итоги, посмотрим на игры и бенчмарк, в которых видеокарта Radeon HD 3870 X2 оказалась в лидерах. Ими стали:

- 3DMark 2006;

- F.E.A.R. - Extraction Point;

- S.T.A.L.K.E.R. - Shadow of Chernobyl;

- Half-Life 2: Episode Two;

- Company of Heroes: Opposing Fronts (DX10);

- Call of Juarez (DX10).

Между тем, Radeon HD 3870 X2 проиграла видеокартам на чипах Nvidia в следующих играх:

- Prey;

- World in Conflict (DX10);

- Colin McRae Rally: DIRT;

- Call of Duty 4: Modern Warfare;

- Crysis (DX10).

Кроме того, двоякая ситуация сложилась в игре Lost Planet: Extreme Conditions (DX10), когда в одной демо-сцене мы могли наблюдать впечатляющий прирост, а в другой – необъяснимую неработоспособность/отключение технологии CrossFire.

В завершении сегодняшней статьи сделать какой-то однозначный вывод для Radeon HD 3870 X2 крайне сложно. С одной стороны, видеокарта получилась действительно быстрой и на сегодняшний день является Hi-End решением для приверженцев продукции на чипах ATI/AMD. Выбора у таковых пока не имеется. Она однозначно быстрее CrossFire из пары Radeon HD 3870, пока всё ещё немного дешевле их (хотя официальное снижение цен на HD 3870/3850 уже произошло), а также имеет меньше проблем с совместимостью в играх. В дополнение, там где CrossFire нормально функционирует, Radeon HD 3870 X2 опережает не только GeForce 8800 GTS 512 Мб, но и исчезающую с рынка GeForce 8800 GTX. Справедливости ради, необходимо отметить, что GeForce 8800 GTS 512 Мб стоит дешевле, чем Radeon HD 3870 X2, а совсем скоро последнему предстоит конкурировать с её новой реинкарнацией – GeForce 9800 GTX. Судя по систематически обновляемым рекордам, Radeon HD 3870 X2 приглянулся и бенчерам, а значит без внимания никак не останется.

С другой стороны, отдельно необходимо отметить провалы производительности в некоторых играх, а также наличие так называемых лагов в некоторых играх, являющихся следствием использования Radeon HD 3870 X2 только метода рендеринга AFR (Alternate Frame Rendering). Хотелось бы верить, что в ближайших драйверах Catalyst будет обеспечена не только поддержка CrossFire в большинстве современных игр, но и исправлены существующие ошибки, с открытием доступа пользователям к самостоятельной возможности выбора режима рендеринга (если таковая вообще имеется). В противном случае, впечатления от столь мощной видеокарты будут периодически портиться, как это происходило во время тестирования в вышеперечисленных играх.

В отношении видеокарты HIS Radeon HD 3870 X2 также хотелось бы сказать несколько слов. Конечно же, данная видеокарта является копией референсного дизайна и не отличается ни нестандартной системой охлаждения, ни повышенными относительно номинала частотами, как это часто бывает у продуктов от HIS. При этом хотелось бы отметить исчерпывающий комплект поставки, включающий в качестве бонуса оригинальную многофункциональную отвертку. Нет в комплекте кабеля для подключения питания видеокарты, а также отсутствуют игры, хотя последнее, впрочем, вряд ли можно считать сколь-либо существенным минусом. В дополнение, HIS Radeon HD 3870 X2 появилась на рынке в числе первых видеокарт, сразу же после анонса ATI Radeon HD 3870 X2 и сейчас предлагается потенциальным покупателям по наиболее демократичным ценам (менее 12 тыс. рублей).

Источник: www.overclockers.ru

"Змей-Горыныч по-японски" - Scythe Orochi

"Orochi" в японской мифологии означает змееподобное существо с несколькими головами (восемь, если быть точным). Если проводить параллели с русскими-народными сказками, то Orochi можно было бы назвать змеем-Горынычем. Правда при этом летающее и извергающее пламя былинное существо ну совсем уж никак не сочетается с охлаждением и, тем более, с кулером для охлаждения центрального процессора, столь оригинальное название которому дали маркетологи японской компании Scythe. Ну да ладно, оставим мифологию в покое и перейдём к изучению кулера.

1. Обзор Scythe Orochi (SCORC-1000)

-

упаковка и комплектация

Размеры упаковки Scythe Orochi подстать размерам самого кулера. Достаточно большая коробка, в которой поместилась бы даже компактная СВО, буквально испещрена полезной информацией:

Здесь и ключевые особенности кулера, и перечень входящих в комплект поставки аксессуаров, и технические характеристики, и список поддерживаемых кулером платформ:

В общем, абсолютно всё, что можно было бы изложить и изобразить на коробке, на ней изложено и изображено. Для максимально полного представления о системе охлаждения не хватает, пожалуй, лишь результатов тестирования, но это и правильно, так как мы с вами им всё-равно не поверим ;).

Аксессуары, входящие в комплект поставки Scythe Orochi, вполне типичны для систем охлаждения японской компании:

В их число входят следующие компоненты:

- рамка крепления кулера на материнские платы с разъёмами Socket 754/939/940 и Socket AM2;

- рамка крепления кулера на материнские платы с разъёмами Socket 478 и LGA 775;

- две стойки для крепления кулера на материнские платы с разъёмами Socket 478 и LGA 775;

- backplate для материнских плат с разъёмами Socket 478 и LGA 775;

- комплект винтов и шайб-прокладок;

- две проволочных скобки для установки вентилятора на радиатор;

- пакетик термопасты SilMORE массой 1 грамм;

- инструкция по установке кулера на четырёх языках.

Нетрудно заметить, что в комплект поставки включено всё необходимое для установки кулера и его эксплуатации. Жаль только, что проволочных скоб для вентилятора в комплекте всего лишь две, а не четыре, что могло бы избавить оверклокера от пары лишних наносекунд раздумий над методом установки второго вентилятора.

-

особенности конструкции

Кулер не просто большой, он действительно БОЛЬШОЙ! Его размеры составляют 120 x 194 x 155 мм при весе, с учётом вентилятора, в 1285 грамм. В то же время, его конструкцию вряд ли можно назвать оригинальной:

Большой алюминиевый радиатор пронизывают десять медных тепловых трубок диаметром 6 мм, выходящие из медного никелированного основания. Общее число пластин радиатора равно 35, плюс три отдельных пластины меньшей площади в верхней части радиатора кулера. Размеры больших пластин составляют 120 х 100 мм, их толщина около 0.5 мм, а межрёберное расстояние составляет 4 мм. Три малых пластины размерами 120 х 48 мм установлены в верхней секции радиатора со стороны входа в него трубок:

Таким образом расчётная площадь основного радиатора Scythe Orochi составляет примерно 8702 см2, что в настоящее время является рекордом среди воздушных систем охлаждения. К примеру, если верить техническим характеристикам производителей, то у Zalman CNPS9700 LED площадь радиатора составляет 5490 см2, ну а ZEROtherm NV120 Premium может похвастаться 6748 см2.

В нижней части системы охлаждения, непосредственно над трубками, установлен также сравнительно немаленький (82 х 44 х 48 мм) алюминиевый радиатор. Концы его рёбер не касаются основного радиатора, таким образом все алюминиевые рёбра висят только на тепловых трубках. Последние, в количестве десяти штук, расставлены в радиаторе четырьмя рядами, чередуясь по три и две трубки в каждом ряду:

Такое конструктивное исполнение выглядит вполне закономерным и является стремлением как можно более равномерно распределить тепловой поток по рёбрам радиатора.

Трубки в основании кулера сплющены и расположены друг над другом двумя рядами. Трубки, выходящие из нижнего ряда и снимающие основную тепловую нагрузку, устремляются в верхнюю секцию радиатора, ну а трубки верхнего ряда основания пронизывают нижнюю часть алюминиевого радиатора.

Можно было бы снова ругать инженеров Scythe за нежелание размещать тепловые трубки в специально подготовленных для этого желобках основания, однако в случае с Orochi иного метода контакта и распределения сразу же 10 трубок в столь ограниченной площади придумать было, скорее всего, невозможно. Дополню здесь, что, по всей видимости, контакт тепловых трубок с основанием осуществлён пайкой, а не термоклеем.

На основании кулера приклеена защитная плёнка с предупреждением об обязательном её удалении перед установкой кулера:

Сняв её, обнаруживаешь полированную, практически зеркальную, поверхность медной никелированной пластины:

Основание кулера в месте контакта с крышкой теплораспределителя процессора ровное, лишь по самым его краям немного "завалены" углы, но это на эффективность охлаждения никоим образом не влияет.

В комплекте с радиатором поставляется вентилятор типоразмера 140 х 140 х 25 мм, в основе которого лежит подшипник скольжения (модель SY1425SL12L):

Вентилятор оснащён крыльчаткой с одиннадцатью лопастями, которые вращаются со скоростью в 500 (±10%) об/мин, нагнетая при этом воздушный поток в 29.39 CFM при уровне шума в 10.8 дБА. Проще говоря, вентилятор не слышно, то есть не слышно совсем. Треск двигателя отсутствует.

Закрепляется вентилятор на радиаторе с помощью двух проволочных скоб, входящих в комплект поставки. Скобки зацепляются за отверстия вентилятора и затем защёлкиваются за прорези в рёбрах радиатора:

Полезно, что прорези в рёбрах сделаны симметрично со всех четырёх сторон радиатора, что при желании и возможностях позволит установить на Scythe Orochi сразу же три вентилятора типоразмера 140 х 25 или 120 х 25 мм:

В принципе, можно даже попробовать обвешать радиатор Scythe Orochi сразу же шестью вентиляторами типоразмера 92 х 25 мм. В общем, вариаций здесь множество.

Ну а вот как выглядит новый кулер со стандартным установленным вентилятором:

На фото в ракурсе сверху хорошо видно, что два края вентилятора кулера несколько свешиваются с боков радиатора:

Таким образом часть воздушного потока от 140-мм вентилятора будет теряться даже не затронув рёбра, а вот 120-мм подходит аккурат под ширину радиатора, поэтому воздушный поток будет уходить уже сквозь обе боковые стороны радиатора Orochi. Впрочем, новый кулер позиционируется прежде всего как система пассивного охлаждения, поэтому и боковые стороны радиатора не закрыты, и межрёберное расстояние здесь больше, чем в большинстве активных кулеров.

-

установка кулера на материнские платы

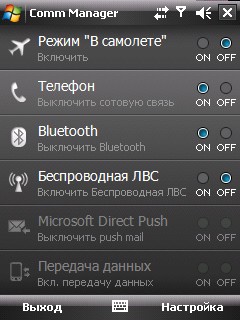

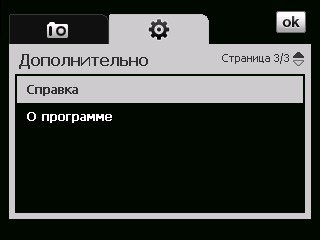

Установка Scythe Orochi на материнские платы подробно изложена на четырёх языках во входящей в комплект поставки инструкции (PDF, 4.23 Мбайт). По большому счёту, и рассказывать-то здесь не о чем, так как вся процедура сводится к монтажу на основание кулера соответствующей пластины крепления:

Socket 754/939/940/AM2

|

Socket 478 и LGA 775

|

|---|

После этого остаётся только нанести термоинтерфейс на теплораспределитель процессора и в случае платформ с процессорами K8 пристегнуть крепление кулера к стандартной пластиковой рамке сокета, а для процессоров Intel зацепить крепление Orochi к стойкам, заранее привёрнутым к backplate сквозь плату:

То есть никаких проблем с ориентацией кулера на процессоре Intel из-за крепления возникнуть не должно, так как доступны все четыре варианта установки. В случае же с Socket 754/939/940/AM2 новый кулер также можно установить в четырёх положениях, благодаря основанию в форме квадрата и возможности произвольной ориентации рамки крепления. Казалось бы, всё замечательно, однако хотелось бы обратить ваше внимание на следующий факт (выписка из инструкции):

"Important Notice:

Due to the large dimension of this CPU Cooler, this product may not fit into all PC cases. Please check the dimension of your PC case and surrounding components to make sure this CPU cooler can fit into your system.".

Как вы уже догадались по первым фото кулера, главная проблема заключается не только в том, чтобы правильно сориентировать кулер в пространстве, а прежде всего в том, чтобы в принципе уместить его внутри корпуса системного блока. Очень наглядно об этом говорит следующее фото, где Scythe Orochi установлен на материнскую плату ASUS P5K Deluxe внутри корпуса ASUS ASCOT 6AR2-B:

Казалось бы, радиатор кулера таки вошёл в корпус, но, увы, только без вентилятора. Если же сверху зацепить вентилятор на радиатор, то боковая стенка корпуса системного блока попросту не закрывается (вентилятор на боковой стенке был вынесен наружу):

И всё-таки выход в данной ситуации я нашёл, зацепив 140-мм вентилятор сбоку радиатора со стороны чипсета материнской платы. Таким образом радиатор Scythe Orochi охлаждался двумя вентиляторами: сбоку 140-мм стандартным и со стороны боковой крышки (или сверху радиатора кулера) 120-мм вентилятором на боковой стенке корпуса. Забегая вперед, отмечу, что в таких условиях внутри корпуса системного блока температура процессора была ниже на 7 градусов Цельсия, чем в пассивном режиме, но на открытом стенде. Дополню здесь, что расстояние от поверхности основания кулера до нижнего края алюминиевых рёбер радиатора составляет 55 мм, таким образом, помех элементам околосокетного пространства и даже высоким радиаторам на модулях оперативной памяти Scythe Orochi не создаёт.

Что же касается правильной ориентации Scythe Orochi в пространстве, то в инструкции указано следующее:

То есть для наиболее эффективной работы гигантского кулера необходимо, чтобы он был установлен концами тепловых трубок вверх. Однако, в большинстве стандартных ATX корпусов такая ориентация попросту невозможна, так как при установке Scythe Orochi концами тепловых трубок вверх, его верхний край выходит за верхний же край материнской платы на ~70 мм. В этом случае даже если у вас корпус с расположением блока питания в нижней части, то трубки Orochi при установке упрутся в верхнюю крышку корпуса или вентиляторы, установленные на ней. Таким образом, скорее всего, обладателям Scythe Orochi будет доступен лишь один вариант ориентации кулера внутри корпуса системного блока – тепловыми трубками в горизонтальной плоскости.

-

технические характеристики и стоимость

Технические характеристики и рекомендованная стоимость нового кулера от Scythe сведены в следующую таблицу:

| Наименование технических характеристик |

Scythe Orochi (SCORC-1000) |

|---|---|

| Размеры кулера Д х Ш х В, (вентилятора), мм | 120 x 194 x 155 (140 х 140 х 25) |

| Материал радиатора и конструкция | две секции алюминиевого радиатора (35+3 пластин) на десяти медных тепловых трубках диаметром 6 мм, выходящих в двух уровнях из медного основания |

| Скорость вращения вентилятора(ов), об/мин | ~ 500 (±10%) |

| Воздушный поток, CFM | ~ 29.39 |

| Уровень шума, дБА | ~ 10.8 |

| Тип и число подшипников вентилятора | 1, скольжения |

| Время наработки подшипников на отказ, часов | н/д |

| Номинальное напряжение вентилятора, В | ~ 12 |

| Возможность установки на CPU разъёмы | Socket 478, LGA 775, Socket 754/939/940/AM2 |

| Полная масса кулера, грамм | 1 285 (1 155 – радиатор, 130 – вентилятор) |

| Дополнительно (особенности) | возможность пассивного режима работы, термопаста SilMORE в комплекте |

| Рекомендованная стоимость, долларов США | 65 |

Кулер уже сегодня можно найти в розничной торговой сети, то есть, несмотря на новизну, компании Scythe удалось довольно быстро насытить им рынок.

2. Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

В свете вышеописанных проблем с размещением и ориентацией Scythe Orochi внутри корпуса системного блока, новый кулер и его сегодняшние конкуренты тестировались только в одном режиме на открытом стенде, когда материнская плата находится горизонтально на столе, а кулеры на ней в вертикальном положении.

Конфигурация системного блока во время проведения тестирования была одинаковой и состояла из следующих комплектующих:

- Материнская плата: ASUSTek P5K Deluxe/WiFi-AP (Intel P35), LGA 775, BIOS 0812;

- Процессор: Intel Core 2 Extreme QX9650, 3.0 ГГц, 1.25 В, L2 2 x 6 Мбайт, FSB: 333 МГц x 4, (Yorkfield, C0);

- Термоинтерфейс: Arctic Silver 5;

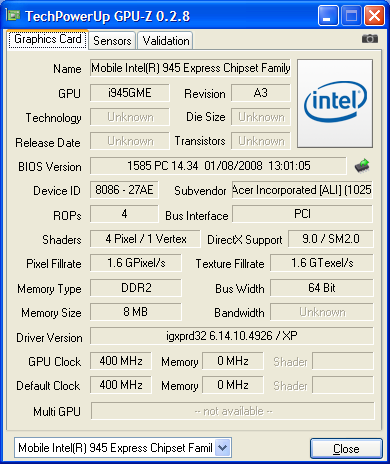

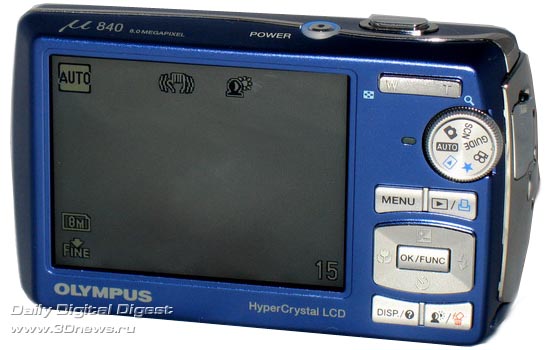

- Видеокарта: HIS Radeon HD 3870 512 Мбайт / 256 Бит, @850/2480 МГц;

- Система охлаждения видеокарты: Arctic Cooling Accelero S1 + Turbo Module;

- Оперативная память:

- 2 x 1024 Мбайт DDR2 Corsair Dominator TWIN2X2048-9136C5D (Spec: 1142 МГц / 5-5-5-18 / 2.1 В);

- 2 x 1024 Мбайт DDR2 CSX DIABLO CSX-O-XAC-1200-2GB-KIT (Spec: 1200 МГц / 5-5-5-16 / 2.4 В);

- Дисковая подсистема: SATA-II 500 Гбайт, Samsung HD501LJ, 7200 об/мин, 16 Мбайт, NCQ;

- Привод: SATA-II DVD RAM & DVD±R/RW & CD±RW Samsung SH-S183L;

- Корпус*: ATX ASUS ASCOT 6AR2-B Black&Silver (на вдув и выдув установлены 120-мм корпусные вентиляторы Scythe Slip Stream на ~960 об/мин на силиконовых шпильках; на боковой стенке такой же 120-мм вентилятор на ~840 об/мин);

- Панель управления и мониторинга: Zalman ZM-MFC2;

- Блок питания: Enermax Galaxy DXX (EGA1000EWL) 1000 Ватт (штатные вентиляторы: 135-мм на вдув, 80-мм на выдув).

* - необходим для одного режима тестирования.

Все тесты были выполнены в операционной системе Windows XP Professional Edition SP2. Для мониторинга температуры процессора использовалась утилита SpeedFan финальной версии 4.34, поддерживающая считывание показаний температуры непосредственно из регистров процессоров (Core Sensor's). Технологии автоматической регулировки оборотов вентиляторов кулеров в BIOS материнской платы были выключены. Контроль срабатывания термозащиты процессора (режима пропуска тактов) осуществлялся с помощью утилиты RightMark CPU Clock Utility версии 2.35.0. Разогрев CPU был выполнен с помощью программы OCCT (OverClock Checking Tool) версии 2.0.0а в режиме максимальной нагрузки на процессор при 30-минутном периоде тестирования, из которого одна первая и четыре последние минуты являются временем простоя системы и стабилизации температуры. Графики мониторинга стоятся OCCT автоматически, поэтому задать масштаб или разместить несколько результатов на один график в данной программе нельзя, к сожалению.

Эффективность систем охлаждения проверялась не менее чем двумя циклами тестирования с периодом стабилизации температуры на открытом стенде в 20~25 минут. Несмотря на период стабилизации, как правило, результаты второго цикла прогрева были выше на 0.5~1 градус Цельсия. За итоговый результат принимались максимальные показатели температуры самого горячего из четырёх ядер процессора по двум циклам тестирования (при условии если разница между полученными данными не превышала одного градуса, в противном случае тестирование проводилось ещё, как минимум, один раз).

Комнатная температура во время тестирования контролировалась электронным термометром, установленным рядом с системным блоком, с возможностью мониторинга изменения температуры в комнате за последние 6 часов. Не знаю как в вашем городе, а у нас отопительный сезон всегда заканчивается одновременно с наступлением холодов. Резкое снижение температуры окружающего воздуха и отключение отопления в доме сказались на комнатной температуре, которая во время тестирования всех систем охлаждения находилась в диапазоне 21.5~22.0 градусов Цельсия и является начальной точкой отсчёта на сводной диаграмме температуры. Добавлю, что частота вращения вентиляторов кулеров на этой же диаграмме указана не по техническим характеристикам, а по среднему значению данных мониторинга SpeedFan за всё время тестирования.

Для сравнения со Scythe Orochi в тестирование был добавлен также в большей степени пассивный кулер Scythe Ninja Copper, тестировавшийся в режиме без вентилятора(ов), так как основная задача, с учётом позиционирования Orochi, сравнить два данных кулера именно в пассивном режиме. Кстати, вот как они выглядят на одном сравнительном фото:

Разница очевидна, не правда ли? :) Ну а из суперкулеров в тесты был включен ZEROtherm NV120 Premium:

Данный кулер тестировался в двух режимах: при скорости вращения его вентилятора в ~1360 об/мин, и на максимальных ~2760 об/мин. Scythe Orochi проверялся не только со стандартным 140-мм вентилятором, но и с одним/двумя 120-мм вентиляторами Scythe Slip Stream 120 на частотах вращения крыльчатки в ~1040 об/мин и ~2020 об/мин.

3. Результаты тестирования эффективности систем охлаждения

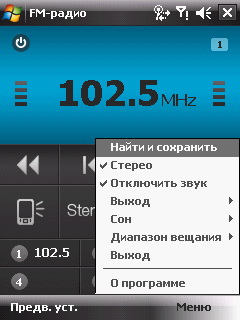

Сегодня я решил отойти от представления вашему вниманию сразу же сводной диаграммы с результатами тестов и пройтись почти по всем режимам работы Scythe Orochi с возможностью разгона процессора на нём. Ещё раз напомню про открытый стенд и горизонтальное расположение тепловых трубок кулера. Итак, прежде всего проверим как Scythe Orochi в пассивном режиме будет охлаждать четырёхъядерный процессор, функционирующий в номинальном режиме на частоте в 3000 МГц и при напряжении в BIOS материнской платы в 1.25 В (по данным мониторинга ~1.22 В):

Как видно, уже на 13 минуте теста процессор, охлаждаемый пассивным Scythe Orochi, выходит на пиковую температуру в 60 градусов Цельсия (если не считать единственного скачка до 61 градуса). Теперь устанавливаем на радиатор стандартный 140-мм вентилятор и проверяем температурный режим процессора ещё раз:

Ну что же, установка вентилятора позволила снизить пиковую температуру самого горячего ядра процессора до 53 градусов Цельсия, то есть на 7 градусов. Учитывая большое межрёберное расстояние, низкую скорость вращения стандартного вентилятора (~500 об/мин) и номинальный режим работы процессора, результат довольно неплохой. Однако, всё это для оверклокера малополезно, поэтому переходим к изучению оверклокерского потенциала процессора при использовании Scythe Orochi.

Методом проб и многократных тестирований удалось выяснить, что в пассивном режиме работы без вентилятора Scythe Orochi способен справиться с охлаждением четырехъядерного процессора, разогнанного до 3750 МГц при напряжении в BIOS материнской платы в 1.4875 В (~1.46 В по данным мониторинга):

Конечно же, пиковая температура самого горячего ядра процессора в 95 градусов Цельсия выглядит угрожающе и вряд ли кто-то решится на продолжительное использование процессора в таком температурном режиме. Хотя сам по себе результат очень даже достойный, так как, например, при использовании пассивного Scythe Ninja Copper процессор удалось разогнать лишь до 3650 МГц при напряжении в 1.4375 В и пиковой температуре в 93 градуса Цельсия. Таким образом предварительно до тестов Thermalright IFX-14, с которым мы вас в скором времени познакомим, можно сказать, что перед нами лучший пассивный кулер. Но здесь не стоит забывать, что комнатная температура во время тестирования была довольно низкой, и в летнюю жару надеяться на подобные результаты разгона процессора в пассивном режиме Scythe Orochi – занятия неблагодарное.

Ну а мы продолжим исследование эффективности Scythe Orochi далее, для чего ставим на радиатор стандартный 140-мм вентилятор. В результате в тех же условиях и при том же разгоне температура процессора снизилась на 11 градусов Цельсия, хотя и остаётся все ещё довольно высокой:

Все-таки 84 градуса в пике нагрузки на самом горячем ядре для теперь уже "активного" кулера и не слишком сильно разогнанного четырёхъядерного процессора являются довольно высокой температурой. Но я написал активного в кавычках не зря. Дело в том, что 140-мм вентилятор Scythe Orochi на своих 500 об/мин совершенно не слышен, то есть при установке вентилятора на радиатор никаких изменений помимо одиннадцатиградусного снижения температуры не происходит, а значит и эксплуатировать Scythe Orochi я рекомендовал бы именно в таком режиме. Однако, как вы наверняка помните, с вентилятором установленным сверху, новый кулер не входит в стандартный ATX-корпус системного блока, но 140-мм вентилятор был установлен сбоку, а сверху радиатор Orochi дополнительно охлаждался 120-мм вентилятором на боковой стенке корпуса. Такое двойное охлаждение позволило внутри корпуса системного блока снизить температуру процессора по отношению к открытому стенду на 7 градусов Цельсия при итоговых 88 градусах самого горячего ядра.

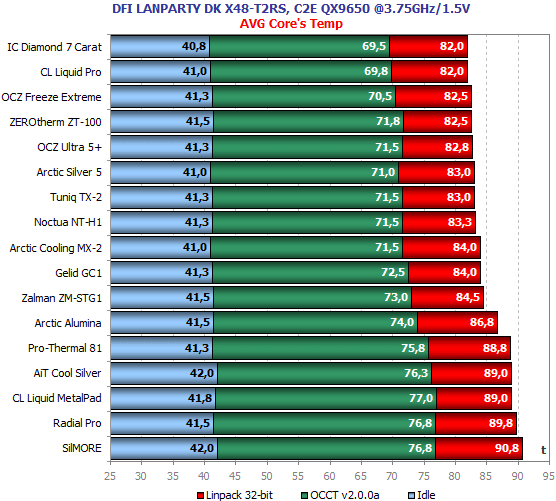

После завершения тестирования Scythe Orochi со стандартным вентилятором, кулер проверялся и с более высокооборотистыми вентилятором(ами) Scythe Slip Stream 120 при двух скоростях вращения. Как оказалось, несмотря на большое межрёберное расстояние, новый кулер очень охотно реагирует на увеличение воздушного потока, а установка сразу же двух вентиляторов на его боковые стороны на вдув/выдув существенно сокращает отставание от Суперкулера, которому Orochi всё-таки заметно уступает. Итак, смотрим сводные результаты тестирования:

К сожалению, даже общее снижение температуры процессора под Scythe Orochi на 25 градусов Цельсия при переходе от пассивного режима работы к режиму с двумя высокоэффективными вентиляторами, не позволило "змею-Горынычу" получить статус Суперкулера (справедливо только для активного режима).

Дальнейшая проверка оверклокерского потенциала процессора, охлаждаемого Scythe Orochi с одним 120-мм вентилятором на его максимальных ~2020 об/мин показала, что новый кулер не подходит для полного раскрытия потенциала QX9650 на воздушном охлаждении, так как частоту процессора удалось повысить только до 3960 МГц при напряжении в BIOS в 1.575 В (1.54~1.56 В по данным мониторинга). Температура самого горячего ядра CPU при этом достигла 91 градуса Цельсия:

В этих же условиях ZEROtherm NV120 Premium на максимальных оборотах вращения вентилятора в ~2760 об/мин (т.к. Scythe Orochi протестирован выше также в шумном режиме) охлаждает процессор на 19 (!) градусов Цельсия лучше:

Уровень шума систем охлаждения сегодня не измерялся по вполне понятным причинам. Как в пассивном режиме работы, так и с вентилятором Scythe Orochi остаётся практически бесшумным кулером. Что же до уровня шума вентиляторов Scythe Slip Stream 120 или кулера ZEROtherm NV120 Premium, то наши постоянные читатели хорошо знакомы с ними. Если же нет, то ссылки на соответствующие статьи приведены выше в разделе с методикой тестирования. Подведём итоги.

Заключение

Новый кулер Scythe Orochi является системой охлаждения для тех, кто точно знает зачем им это нужно, кто прекрасно разбирается в воздушных потоках корпуса своего системного блока, либо для тех у кого этого корпуса попросту нет. Это слишком "тонкий" кулер чтобы его просто купить, просто поставить на процессор и ждать от него высоких результатов – в этом случае он точно не оправдает ваших надежд и вложенных средств. В пассивном режиме работы, из тех кулеров, что мы уже протестировали, Scythe Orochi нет равных, и преимущество в 100 МГц по разгону процессора над пассивным Scythe Ninja Copper тому подтверждение. Более того, установка 140-мм вентилятора на радиатор Orochi ничуть не приводит к появлению шума и позволяет снизить температуру разогнанного четырёхъядерного процессора ещё на 11 градусов Цельсия. В то же время, если вы стремитесь за максимально эффективным воздушным охлаждением для своего процессора и не являетесь фанатом бесшумного системного блока (именно "бесшумного", а не просто "тихого"), то за 65 долларов США, которые просят за Scythe Orochi, на рынке вполне достаточно и более эффективных, и более компактных моделей воздушных кулеров.

"Между огнем и льдом!" - тестирование термоинтерфейсов

|

Дата:05.11.2008 Статьи - Обзоры Hardware - "Между огнем и льдом!" - тестирование термоинтерфейсов

|

|

В современных условиях, в то время когда в сфере воздушных систем охлаждения борьба идёт за каждый градус Цельсия, вклад термоинтерфейса, как переходного звена от процессора к кулеру, в эту борьбу нельзя недооценивать. Думаю, ни для кого не будет являться откровением, что использование качественной термопасты вместо тех субстанций, которые чаще всего включают в комплекты поставки своих кулеров производители, может привести к снижению температуры в пике нагрузки на величину вплоть до 10 градусов Цельсия, а в некоторых случаях и выше. Такая разница зачастую не достигается даже новыми моделями кулеров, выпускаемых вместо уже существующих, поэтому пренебрегать ей было бы совсем уж непредусмотрительно.

Поэтому в сегодняшнем материале вам будет представлен подробный обзор и полновесное тестирование как самых новых, так и уже хорошо известных термоинтерфейсов от более чем десяти производителей со всех концов света. Приступим.

1. Обзор термоинтерфейсов

В данном подразделе сегодняшней статьи мы рассмотрим не только новинки, но и для полноты материала вспомним термопасты, которые уже были изучены и протестированы нами ранее. Термопасты здесь расположены в той же последовательности, в какой проводилось их тестирование.

-

Arctic Silver 5

Термопасту Arctic Silver 5 от компании Arctic Silver можно считать ветераном среди термоинтерфейсов. Появившееся на рынке более пяти лет назад "арктическое серебро" по праву считается одной из лучших и по сей день. Термопаста выпускается в США и предлагается в шприцах фасовкой по 3.5 грамма или по 12 грамм, как в нашем случае:

Тёмно-серое и довольно густое вещество состоит из молекул чистого серебра, нитрида бора, оксидов цинка и алюминия, а также сложного эфира. Теплопроводность Arctic Silver 5 заявлена производителем на уровне 8.7 Вт/м*К, а температурный диапазон её работы составляет от минус 50 до плюс 130 градусов Цельсия (до плюс 180 при кратковременной нагрузке). Данная термопаста выходит на свою пиковую теплопроводность спустя примерно 72 часа эксплуатации (рекомендуется период от 50 до 200 часов).

Наносится и распределяется термопаста по крышке процессора без каких-либо трудностей, даже несмотря на густую консистенцию. Отпечаток на основании кулера получился равномерным (здесь и далее на теплораспределителе CPU всегда получалось зеркальное отражение отпечатка на основании):

Термопаста Arctic Silver 5 не из дешёвых, так как шприц массой 3.5 грамма стоит примерно 10 долларов США, а стоимость 12-граммового шприца достигает 25 долларов США, но с расчётом стоимости за грамм второй шприц выгоднее, если, конечно же, вам действительно нужны такие объёмы.

-

Pro-Thermal 81

О новой термопасте Pro-Thermal 81 неизвестно практически ничего. В сети интернет информацию найти не удалось, а на наклейке на небольшом шприце помимо названия термоинтерфейса указано, что выпускается термопаста в Румынии и что её масса равна 1.5 граммам.

Термопаста светло-серого цвета и довольно жидкая, поэтому наносится и удаляется без каких-либо затруднений:

Стоимость термоинтерфейса Pro-Thermal 81 неизвестна, но не думаю, что она превышает 1~2 доллара США.

-

IC Diamond 7 Carat

Термопаста от компании Innovation Cooling не имеет какой-либо упаковки и поставляется в одном пакетике в шприце массой 1.5 грамма. Уже из названия данного термоинтерфейса "Diamond 7 Carat" становится понятно, что какая-то связь с алмазами имеется. И действительно, по информации компании-производителя, в состав термопасты входят измельчённые синтетические алмазы с максимальным размером частиц до 40 мкм.

Теплопроводность термопасты заявляется на уровне 4.5 Вт/м*К, в то же время известно, что синтетические алмазы имеют теплопроводность в диапазоне от 2000 до 2500 Вт/м*К, что, например, в 230 раз больше чем у Arctic Silver 5. Однако, не стоит забывать, что речь идёт не о непосредственно синтетических алмазах, а об алмазной пыли с каким-то наполнителем, теплопроводность которой наверняка ниже. Diamond 7 Carat не течёт, не проводит электрический ток и не изменяет свойств в процессе эксплуатации, а для выхода на максимальную эффективность термоинтерфейсу достаточно всего-лишь двух часов.

Термопаста очень густая, поэтому в её состав введён специальный растворитель, благодаря которому в первые минуты после нанесения термопаста лучше растекается по поверхности. После нанесения необходимо выждать 10 минут до установки кулера, для испарения растворителя и микрокристаллизации искусственных алмазов. Интересно, что после этого поверхность нанесённой термопасты приобретает глянцево-серый оттенок. После снятия кулера с процессора обнаружилось, что Diamond 7 Carat стала очень твёрдой, но равномерно распределилась по обеим поверхностям:

Вот такая вот интересная термопаста, ну а на сколько она эффективна, покажут тесты. Здесь же добавлю, что за один шприц производитель просит 5 долларов США, что на фоне других продуктов сегодняшнего обзора вполне приемлемо.

-

AiT Cool Silver

Теперь на очереди термопаста от малоизвестной компании AI Technology Inc. – Cool Silver ("холодное серебро"). Поставляется продукт в маленькой упаковке с картонным вкладышем, закрытым пластиковой крышкой, под которой и находится небольшой шприц с термопастой:

На вкладыше есть информация о предназначении термопасты для борьбы с высоким тепловыделением разогнанных процессоров, картинка со схемой нанесения Cool Silver на процессор, а также график мониторинга температурного режима, по которому видно, что AiT Cool Silver на 2-3 градуса эффективнее, чем "лидирующие термопасты в отрасли" (какие именно – не уточняется).

По информации производителя, термопаста AiT Cool Silver на 90 % состоит из частиц серебра и не содержит силиконовых наполнителей. Теплопроводность не разглашается, а термическое сопротивление заявлено на уровне 0.0045 °C-см2/Ватт. Поставляется термоинтерфейс в небольшом шприце массой 3.5 грамма:

Наносить и распределять по процессору данную серебристую субстанцию довольно проблематично, так как термопаста ну никак не хочет ложиться равномерно и совершенно не прилипает к поверхности. Правда, после установки кулера термоинтерфейс распределился вполне сносно:

Электрический ток AiT Cool Silver не проводит, не течёт и не разлагается с течением времени, период которого, к сожалению, не указан. Зато известна стоимость одного шприца, которая составляет 8.99 долларов США. Дорого, тем более за такую эффективность... впрочем, результаты тестов ещё впереди, а пока перейдём к знакомству со следующим участником сегодняшнего тестирования.

-

Arctic Alumina

Ещё одна термопаста от компании Arctic Silver, только теперь уже не на серебряной основе, а на основе оксида алюминия. В состав термоинтерфейса входят полисинтетические смолы, но не включён силикон в каком-либо виде. Arctic Alumina не течёт, не высыхает, и сохраняет свои свойства на протяжении длительного периода времени. Теплопроводность Arctic Alumina заявлена производителем на уровне 4.0 Вт/м*К (вдвое ниже чем у Arctic Silver 5), термическое сопротивление равно 0.010 °C-см2/Ватт, а температурный диапазон её работы от минус 40 до плюс 180 градусов Цельсия.

Термопаста поставляется в шприцах с массой термоинтерфейса в 1.75/3.5/14 грамм. Нам на тестирование был предоставлен шприц самого большого объёма:

Цвет Arctic Alumina белый, консистенция негустая, но состав довольно вязкий, хотя нанести и распределить его по поверхности не составляет никакого труда:

Время приработки данного термоинтерфейса зависит от температуры и количества циклов нагревания/остывания, и лежит в диапазоне от 50 до 200 часов. Стоимость Arctic Alumina составляет 5 долларов США за шприц массой в 3.5 грамма.

-

Radial Pro

Термопаста российского производства Радиал-pro является разработкой компании KELLER и дальнейшим развитием термопасты Радиал, протестированной нами ранее. Напомню, что тогда серебристая Радиал не смогла продемонстрировать высокую эффективность теплопередачи. Сегодня же перед нами pro-версия термопасты с якобы улучшенными характеристиками.

Упаковка всё та же и представляет собой пластиковую оболочку, закрытую картонкой:

На вкладыше присутствуют краткие характеристики термоинтерфейса и описание способа применения. Термопаста поставляется в шприце объемом 1 мл и имеет характерный золотистый цвет:

В спецификациях Радиал-pro заявлены такие характеристики как теплопроводность в 2 Вт/м*К, температурный диапазон работы от минус 60 до плюс 280 градусов Цельсия, а также удельное объёмное электрическое сопротивление –1014 Ом*см.

Консистенция не вязкая и не густая, наносится и распределяется по поверхности Радиал-pro очень легко:

С удалением данного термоинтерфейса также никаких проблем не возникает, стоимость не превышает 1.5 доллара США. Срок хранения составляет 2 года, а сроки стабилизации и использования термопасты без снижения характеристик не указаны. Интересно, что на официальном сайте есть информация о том, что Радиал-pro превосходит по эффективности КПТ-8 на 7 градусов Цельсия...

-

OCZ Ultra 5+ Silver (OCZU5STP)

Термопаста OCZ Ultra 5+ от компании OCZ Technology уже не выпускается, так как на смену ей пришёл новый термоинтерфейс, который мы рассмотрим чуть ниже. Тем не менее, в контексте сегодняшнего тестирования будет интересно посмотреть на разницу между новой и старой термопастой от одного производителя.

OCZ Ultra 5+ поставляется без какой-либо упаковки в одном небольшом шприце массой 3 грамма:

В составе термоинтерфейса содержатся микрочастицы серебра (99.9% чистоты), а также оксид цинка, алюминия и частицы нитрида бора. Теплопроводность заявляется на уровне 350.000 Вт/м2x°C, термическое сопротивление равно 0.0045 °C-см2/Ватт, а температурный диапазон работы и период стабилизации неизвестны.

На официальном сайте имеется инструкция по нанесению термопасты, однако, даже не заглядывая в неё, распределить OCZ Ultra 5+ по поверхности вовсе не сложно. Цвет термопасты тёмно-серый, а консистенция густая и очень вязкая (сильно напоминает Arctic Silver 5):

C удалением термоинтерфейса с поверхности также проблем не возникло. Стоимость неизвестна, да и не актуальна уже, так как на смену OCZ Ultra 5+ уже пришла новая термопаста, которую мы сейчас и рассмотрим.

-

OCZ Freeze Extreme (OCZTFRZTC)

В отличии от предшественницы, новая термопаста от OCZ с говорящим названием "экстремальная заморозка" поставляется в маленькой пластиковой упаковке с картонным вкладышем внутри:

На упаковке есть информация о новой нетоксичной формуле термоинтерфейса, высокой теплопроводности и низком термическом сопротивлении. OCZ Freeze Extreme не содержит частиц серебра, а её точный состав по вполне понятным причинам не раскрывается. Тем не менее, это не мешает производителю заявить о преимуществе нового термоинтерфейса в 10 % по эффективности над OCZ Ultra 5+. Судя по техническим характеристикам, термическое сопротивление OCZ Freeze Extreme равно 0.0045 °C-см2/Ватт, теплопроводность составляет 3.8 Вт/м*°C.

В небольшом шприце содержится 3 грамма термоинтерфейса:

Термопаста светло-серого цвета и сравнительно негустой консистенции. Но при этом её состав обладает очень высокой степенью адгезии (прилипания), поэтому распределить его равномерным и тонким слоем по поверхности процессора не составляет никакого труда. Вот такой вот получился отпечаток на основании кулера:

Кстати, в инструкции к термопасте производитель и вовсе рекомендует не распределять OCZ Freeze Extreme, а наносить его точечно в самый центр теплораспределителя процессора. Затем поставить кулер и с небольшим давлением поворачивать его из стороны в сторону. Правда в этом случае обе поверхности должны быть идеально ровными, так как с чуть кривыми поверхностями такой "фокус" не пройдёт.

OCZ Freeze Extreme должна сохранять свои свойства в течении двух лет. Температурный диапазон её работы неизвестен. Стоимость нового термоинтерфейса составляет примерно 8 долларов США.

-

Zalman ZM-STG1

Далее вспомним термопасту корейской компании Zalman. Данная термопаста входит в комплект поставки некоторых систем охлаждения от Zalman, в частности кулера Zalman CNPS9700 NT/LED, а также предлагается в виде отдельного продукта.

Небольшой пузырёк объемом в 2.5 мл содержит 6.5 граммов термоинтерфейса, а в его крышку встроена маленькая кисточка-аппликатор для более удобного распределения термопасты по поверхности:

О характеристиках Zalman ZM-STG1 известно мало. Её теплопроводность сравнительно низка и составляет 1.2 Вт/м*К, а максимальная температура, при которой термоинтерфейс сохраняет свои свойства, не должна превышать 125 градусов Цельсия.

Термопаста, я бы даже сказал, жидкая и какая-то водянистая. Собрав наиболее густую часть термопасты в тюбике и нанеся её кисточкой на процессор, я получил такой вот отпечаток на основании кулера:

Срок службы Zalman ZM-STG1 производителем не указывается, а цена термопасты, как отдельного продукта, около 12 долларов США, что, конечно же, дорого, но, как мы с вами знаем, Zalman вообще ничего дешёвого не выпускает. Имя, знаете ли... правда вот стирается что-то из памяти со временем.

-

ZEROtherm ZT-100

Термопаста ZEROtherm ZT-100 от компании APACK ZEROtherm, также поставляется как в виде отдельного продукта, так и в комплекте поставки топовых кулеров данного производителя. На небольшой картонной подложке упаковки лежит шприц, закрытый сверху пластиковой оболочкой:

Выпускается термоинтерфейс в США, а масса термопасты в шприце равна 3.5 граммам. Теплопроводность ZEROtherm ZT-100 заявлена производителем на уровне 3.1 Вт/м*К, термическое сопротивление равно 0.014 °C-см2/Ватт, а температурный диапазон её работы от минус 40 до плюс 150 градусов Цельсия. Термопаста не течет и не высыхает, а также сохраняет свои свойства на протяжении всего периода эксплуатации.

Вместе с небольшим шприцом в комплект ZEROtherm ZT-100 включён напальчник:

Он предназначен для равномерного распределения термоинтерфейса по поверхности, как это изображено в инструкции:

Термопаста тёмно-серого цвета имеет достаточно густую консистенцию, но при этом распределяется без затруднений.

По информации производителя, ZEROtherm ZT-100 на 1 градус Цельсия эффективнее чем Arctic Silver 5. Рекомендованную стоимость узнать не удалось, однако в североамериканской розничной торговой сети данный термоинтерфейс можно приобрести примерно за 7 долларов США.

-

Noctua NT-H1

Термопасту австрийской компании Noctua, выпущенную в конце прошлого года, вполне можно считать новинкой на рынке термоинтерфейсов. NT-H1 – именно такое незатейливое название получила термопаста – является собственной разработкой специалистов из австрийского института “передачи тепла и вентиляторов”. Термопаста не только поставляется с новыми кулерами Noctua, но и предлагается конечному покупателю в виде отдельного продукта.

Noctua NT-H1 уложена в, пожалуй, самую большую упаковку среди тестируемых сегодня термопаст. Фактически, это пластиковая оболочка с картонным вкладышем и отделением под шприц:

На вкладыше информация об особенностях и свойствах термоинтерфейса. В числе последних можно отметить высокую стабильность свойств на протяжении всего периода эксплуатации, который для одного нанесения термопасты заявлен сроком на 3 года. Срок же хранения Noctua NT-H1 составляет два года. Кроме того, термопаста не проводит электрический ток, не вызывает коррозии, обладает высокой пластичностью и низким тепловым сопротивлением.

Термоинтерфейс серого цвета поставляется в шприце объёмом 1.4 мл, которого, по мнению производителя, должно хватить на 15 установок процессора:

Термопаста действительно очень густая, но при этом довольно пластичная. Наносится и распределяется по поверхности теплораспределителя или непосредственно кристалла CPU/GPU без каких-либо трудностей:

С удалением Noctua NT-H1 с поверхностей также никаких проблем не возникает. Нижняя температурная граница термопасты составляет минус 40 градусов Цельсия, при этом допускается кратковременная работа при температуре вплоть до минус 50. Верхний температурный предел также не рекордный и равен 90 градусам Цельсия при кратковременной работе до 110 градусов.

Рекомендованная стоимость одного шприца сравнительно высока и составляет 9 долларов США. Напомню, что для кулеров Noctua данная термопаста является бонусом, а вот удачным или нет – покажут тесты.

-

Tuniq TX-2

Оказывается, компания Tuniq выпускает не только один кулер Tuniq Tower 120, но ещё и термопасту Tuniq TX-2. Несмотря на схожесть названия термоинтерфейса с Arctic Cooling MX-2, это совершенно разные термопасты, о чём и говорит производитель на своём сайте. Поставляется шприц с Tuniq TX-2 в пакетике, в верхней части которого указаны некоторые технические характеристики термоинтерфейса:

Состав термопасты известен только производителю, тем не менее, как и другие участники сегодняшнего тестирования, термопаста не течёт, не разлагается, не проводит электрический ток, а также стабильна на протяжении всего периода эксплуатации. Теплопроводность Tuniq TX-2 составляет 4.5 Вт/м*К. Масса термопасты в шприце составляет 3.5 грамма.

Цвет – светло-серый, консистенция – густая и вязкая, инородных вкраплений не замечено. Наносится и распределяется легко.

Температурный диапазон работы Tuniq TX-2 составляет от минус 45 до плюс 200 градусов Цельсия. Если доверять информации с официального сайта, то данный термоинтерфейс должен быть на 2~3 градуса Цельсия эффективнее, чем Arctic Silver 5 (заметьте, что многие производители принимают за эталон именно AS5). Стоимость одного шприца Tuniq TX-2 составляет 9 долларов США.

-

Arctic Cooling MX-2

На очереди один из лидеров среди термоинтерфейсов – термопаста Arctic Cooling MX-2 от швейцарской компании Arctic Cooling. Продукт поставляется в привлекательно прозрачной упаковке с чёрным вкладышем внутри:

На лицевой стороне – крупное название термопасты и её ключевые особенности, на оборотной – всё то же, но более подробно, плюс скупые спецификации и диаграмма сравнения Arctic Cooling MX-2 с продукцией конкурентов. По ней видно, что MX-2 на 2 градуса эффективнее, чем Arctic Silver 5. Из особенностей данного термоинтерфейса выделить совершенно нечего. Он, как и почти все прочие участники теста, не текуч, не коррозионен, не проводит ток, обладает высокой теплопроводностью и низким термосопротивлением, стабилен.

В шприце находятся 4 грамма термопасты:

Светло-серый цвет и практически идентичная Tunig TX-2 консистенция способствует равномерному распределению термоинтерфейса по поверхности:

К сожалению, температурный диапазон работы MX-2 производителем не указывается, но я полагаю, что он мало чем отличается от оного у Tuniq TX-2. Одного 4-граммового шприца стоимостью в ~9 долларов США должно хватить на 15 установок процессора. Для тестеров процессоров или систем охлаждения может быть полезен шприц массой в 30 грамм и стоимостью в ~40 долларов США, который также есть в ассортименте компании Arctic Cooling.

-

Coollaboratory Liquid MetalPad

Coollaboratory Liquid MetalPad, в сравнении с другими участниками тестов и даже в сравнении со своим собратом термоинтерфейсом Coollaboratory Liquid Pro, всё ещё является новинкой и поставляется в прозрачной пластиковой оболочке:

Вместе с непосредственно термоинтерфейсом и инструкцией в комплекте поставки идут салфетка с пропиткой и жесткая пористая материя для очистки остатков термоинтерфейса после использования: